Conduite d’une expérience

Une expérience à Epure est l’aboutissement d’une succession d’opérations réalisées au sein de l’installation pendant plusieurs semaines. Le séquencement et l’organisation doivent être parfaitement maîtrisés pour obtenir des résultats de qualité, nécessaires à la garantie de la sûreté et de la fiabilité de nos armes.

Le montage

Les expérimentations françaises sont assemblées dans le hall d’assemblage et d’intégration français,

noté HAI FR. Les activités qui y sont engagées comprennent :

- le montage de l’édifice expérimental ;

- le réglage des six collimateurs graduels qui équipent l’anneau de collimation (voir l’article 2a « Description d’une chaîne de radiographie ») ;

- l’intégration de l’édifice dans la cuve ;

- les tests d’étanchéité du dispositif de confinement (DCo) (voir l’article 1a « Qu’est-ce qu’une expérience hydrodynamique ? »).

L’équipe d’assemblage est constituée de deux opérateurs nominaux, un opérateur secours et un responsable chargé d’opérations. Les opérateurs exécutent les opérations lues par ce dernier et décrites dans les listes d’opérations constituant la tâche 1 du séquentiel expérimental. À ce titre, afin de répondre aux exigences de sûreté et de sécurité de l’installation, chaque opérateur suit une qualification dédiée à chaque édifice expérimental (voir encadré 1).

Des outillages qualifiés d’autosûrs sont utilisés au cours des différentes phases du montage pour permettre ainsi d’atteindre un facteur de risque équivalent à 10-5, soit la survenue potentielle d’une défaillance sur cent mille opérations.

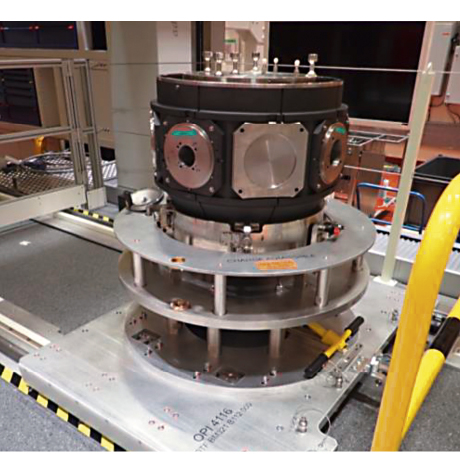

Le montage de l’édifice se déroule sur un bâti d’assemblage ancré sur le marbre d’une machine à mesurer tridimensionnelle (MMT) à portique (figure 1). La stabilité de la machine repose sur les 16 tonnes de granit qui constituent le marbre, d’une longueur de 4 m, d’une largeur de 2 m et de hauteur sous portique de 1,8 m. L’incertitude relative au montage de l’édifice est déterminée à quelques microns. Une vérification de la MMT est réalisée annuellement et un contrôle systématique avant chacun des montages est pratiqué par l’exploitant Epure.

Une fois l’édifice assemblé, il est transféré vers le deuxième poste d’assemblage ancré sur le marbre de la MMT et intégré dans l’anneau de collimation (figure 2) équipé de six collimateurs (deux collimateurs situés de part et d’autre de l’objet à radiographier, en amont et en aval, pour chacun des trois axes radiographiques). Les collimateurs sont alignés à 30 μm près par rapport au centre de l’objet.

Depuis la mesure dimensionnelle des éléments géométriques définissant le référentiel de l’édifice jusqu’à l’alignement du DCo sur le référentiel expérimental aux nez des machines radiographiques, une série de transferts de référentiel est appliquée pour ainsi maintenir la connaissance de la position relative du centre de l’édifice au cours des différentes étapes d’assemblage et d’intégration.

Mise en place des diagnostics – Mesures optoélectroniques et mécaniques

Les mesures optoélectroniques permettent d’observer les ondes de détonation et les ondes de choc. Les mesures mécaniques servent à vérifier l’intégrité du dispositif de confinement expérimental.

Mesures optoélectroniques

Voici quelques ordres de grandeur pour comprendre les options techniques et organisationnelles : une expérience dure environ 100 μs, les composants de l’édifice expérimental se déplacent à quelques milliers de mètres par seconde et la précision temporelle exigée sur la mesure de la vitesse des composants en mouvement est de l’ordre de la dizaine de nanosecondes.

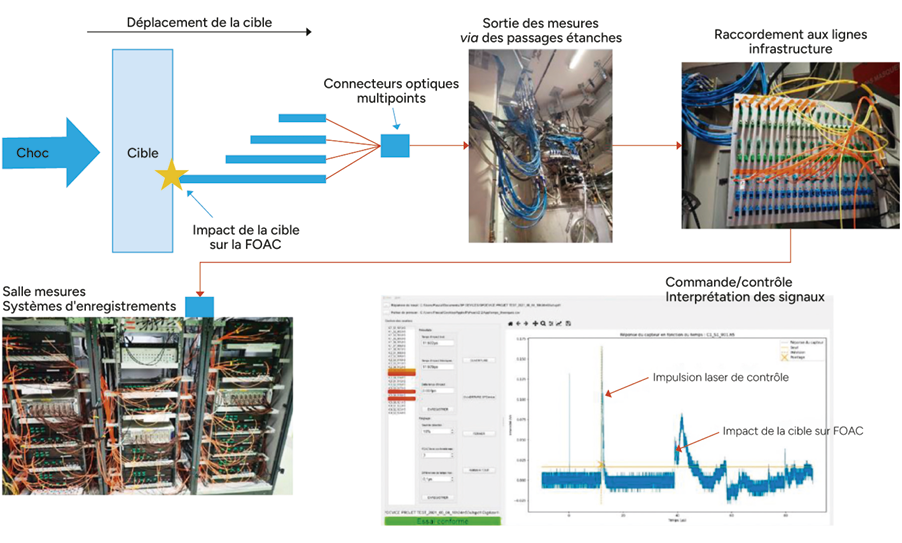

Deux principes sont régulièrement utilisés pour observer les ondes de détonation et de choc. Le premier principe, connu depuis les années 1970-1980, consiste à utiliser une fibre optique à l’extrémité de laquelle est fixée une chambre remplie d’air. Le capteur utilisé aujourd’hui est une fibre optique à capuchon (Foac). Comme décrit sur la figure 3, sous l’effet d’un impact à une vitesse supérieure à 1 000 m/s, l’air de la chambre s’ionise et émet un rayonnement lumineux avec un spectre qui s’étend du visible au proche infrarouge. Cette impulsion lumineuse est transmise jusqu’à une photodiode, dont le signal est enregistré sur un oscilloscope. Ces capteurs, insensibles aux perturbations électromagnétiques et d’un encombrement réduit, sont très adaptés pour instrumenter les édifices.

Afin de pouvoir exploiter ces capteurs, les actions suivantes ont été conduites :

- adaptation des capteurs et de la ligne d’enregistrement pour utiliser des connecteurs optiques multipoints ;

- association de sources laser impulsionnelles à la ligne d’enregistrement, pour simuler la réponse des capteurs lors des essais précédant l’expérience ;

- développement de logiciels de commande-contrôle et d’interprétation exploitables.

Ces actions permettent de disposer d’un diagnostic intégré, autorisant la mise en œuvre de plusieurs centaines de capteurs dans un délai restreint, compatible avec les contraintes de planning dans le hall d’expériences.

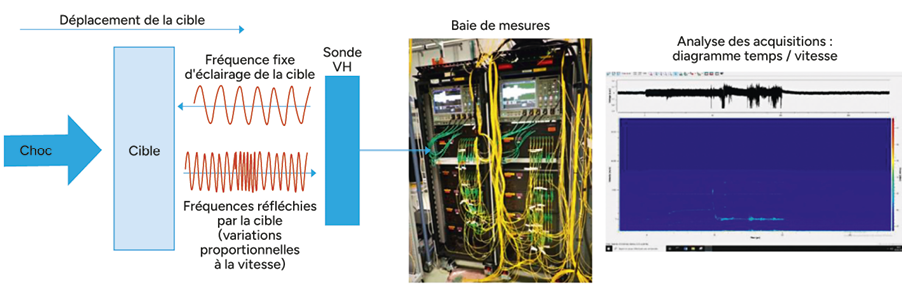

Le second principe de mesure utilisé est la vélocimétrie hétérodyne, basée sur l’effet Doppler : comme décrit sur la figure 4, une cible est éclairée avec un laser de fréquence fixe. Lorsque celle-ci est en mouvement, la lumière réfléchie par la cible subit un décalage de fréquence proportionnel à sa vitesse (décalage Doppler). En faisant interférer cette lumière de fréquence variable avec un laser de fréquence fixe, un signal de battement est obtenu. Sa fréquence varie en fonction du mouvement de la cible. L’acquisition de cette variation de fréquence par une photodiode, puis son traitement mathématique au moyen d’une transformée de Fourier glissante permettent d’obtenir la variation de la vitesse de la cible en fonction du temps.

Mesures mécaniques

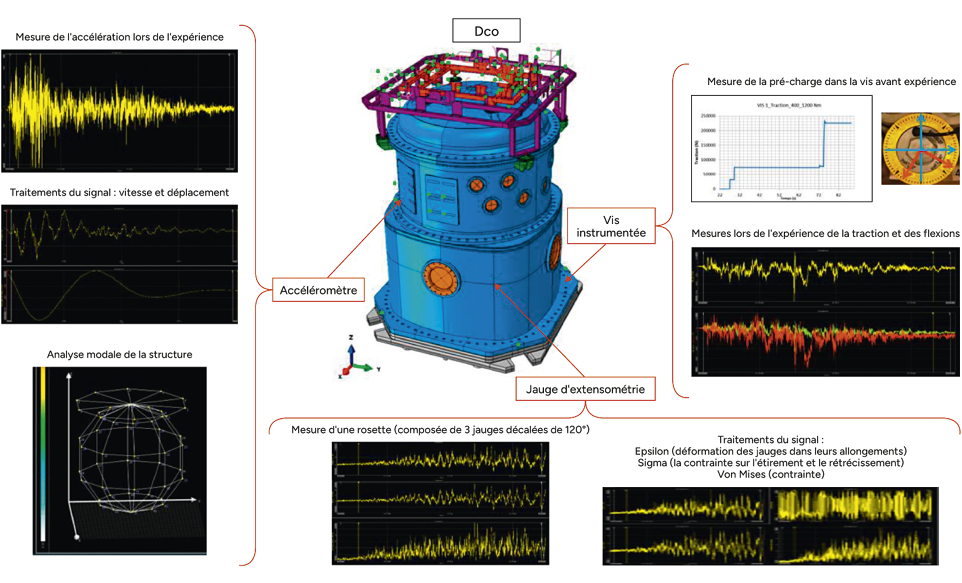

Pour mesurer les effets de la détonation sur le dispositif de confinement, noté DCo en abrégé, des centaines de mesures mécaniques sont effectuées sur ce dernier. Pour cela, les capteurs utilisés sont principalement :

- des accéléromètres, afin de vérifier les accélérations subies par le DCo ;

- des jauges d’extensométrie afin de vérifier que l’enceinte de confinement reste dans le domaine élastique ;

- des capteurs de force sur certaines vis du dispositif de confinement.

La figure 5 représente les différents signaux mesurés sur un DCo en fonction des capteurs utilisés. L’objectif de ces mesures est de contrôler le comportement du DCo lors du fonctionnement de l’édifice pyrotechnique.

En conclusion, la mise en place des diagnostics à Epure nécessite de prendre en compte le champ de contraintes techniques, de sûreté et d’organisation lié à l’exploitation binationale de cette installation. Cela conduit à des adaptations des diagnostics existants, réalisées par les équipes du CEA - DAM en partenariat avec des industriels.

Synchronisation d’une expérience à Epure

L’un des challenges lors d’une expérience à Epure est de déclencher les sources radiographiques à l’instant exact demandé par le concepteur de l’expérience. Le temps radiographique est l’écart temporel entre l’origine des temps de l’expérience et les flashes X générés par les machines radiographiques. Durant l’analyse de l’expérience hydrodynamique, la simulation et l’expérience sont comparées. Dès lors se pose la question suivante : comment garantir que les différences observées entre les images ne sont pas dues à une erreur de synchronisation entre la détonation de l’explosif et le fonctionnement des machines radiographiques ?

Pour relever ce défi, les personnes en charge de la mise de feu et de la synchronisation de l’installation Epure ont développé un système de synchronisation performant. Ce système, dont le matériel est illustré sur la figure 6, repose sur :

- un séquenceur d’expérience générant des signaux de référence appelés DEC 0 (1 s avant flash X), DEC 1 (1 ms avant) et DEC 2 (10 μs avant) ;

- un réseau de fibres optiques distribuant ces signaux de référence dans toute l’installation ;

- des générateurs de retard (GDR) déclenchés par l’un des signaux optiques du séquenceur d’expérience ;

- une mise de feu délivrant l’énergie aux détonateurs et générant l’origine des temps de l’expérience, appelée T0 ;

- un GDR déclenché par un signal électrique issu de la mise de feu (GDR R2 sur le schéma de la figure 7) ;

- une charge équivalente permettant de déclencher la mise de feu sur des résistances instrumentées lors des répétitions. Ces résistances sont représentatives des détonateurs utilisés sur l’expérience réelle ;

- des capteurs redondants sensibles aux rayons X ;

- des numériseurs enregistrant les signaux produits lors de l’expérience ou de la répétition ;

- un logiciel développé au CEA - DAM permettant de corriger les générateurs de retard de façon semi-automatique à chaque répétition.

La plupart des équipements utilisés dans l’installation sont partagés, c’est-à-dire qu’ils peuvent être utilisés aussi bien lors d’une expérience française que britannique. Cependant, le temps radio correspondant au temps d’observation du phénomène d’intérêt est une donnée sensible, il est classifié par la nation réalisant cette expérience. Il a été ainsi nécessaire de rendre le système de synchronisation plus complexe afin de rendre cette information temporelle privée. La figure 7 en présente le fonctionnement.

Le fonctionnement standard d’une chaîne de déclenchement d’une expérience repose sur un générateur de retard (GDR) qui a pour fonction de déclencher la mise de feu (MdF) qui elle-même déclenche le fonctionnement des détonateurs ainsi que les machines radiographiques associées. Les signaux issus des diagnostics ont alors une référence temporelle directement liée au déclenchement de cette MdF. Les temps observés sont ceux du fonctionnement même de l’édifice pyrotechnique. Afin de masquer cette valeur, un GDR a été positionné entre la MdF et le déclenchement des diagnostics afin d’induire un biais, contrôlable et connu uniquement par la nation qui réalise l’expérience. La valeur temporelle est ainsi biaisée et non représentative du temps de fonctionnement de nos édifices pyrotechniques.

La précision temporelle du système de synchronisation est directement liée à la nature des matériaux et aux vitesses de déplacement mises en jeu. Les explosifs utilisés dans les édifices expérimentaux possèdent des vitesses de détonation de quelques kilomètres par seconde (jusqu’à plus de 9 km/s pour les plus rapides). Cela implique une durée d’expérience de quelques dizaines de microsecondes. Ces expériences sont mille fois plus brèves qu’un battement de cils.

Afin d’obtenir des images aux instants d’intérêt, les systèmes sont synchrones à une précision de l’ordre de quelques nanosecondes avec une reproductibilité inférieure à la nanoseconde.

Garantie de fonctionnement des lignes de mesures optiques

L’installation Epure réalise des expérimentations hydrodynamiques avec des exigences élevées de précision des mesures et de fiabilité des diagnostics. Des détonations en milieu confiné sont étudiées avec des machines radiographiques à hautes puissances pulsées comme diagnostic principal. D’autres diagnostics, embarqués au plus près de l’expérience, sont également utilisés pour fournir des données complémentaires telles que la chronométrie d’événements très brefs (à l’aide de capteurs électriques ou optiques, actifs ou passifs) ou la mesure de vitesses (vitesse matérielle, célérité de choc ou de détonation).

Pour garantir la précision et la fiabilité de ces diagnostics, l’intégrité des chaînes d’acquisition est vérifiée tout au long des phases de préparation de l’expérience. C’est notamment le cas des capteurs optiques qui utilisent des fibres optiques pour transmettre des données aux unités d’enregistrement. Les machines radiographiques imposent des dispositions particulières concernant l’agencement des chaînes d’acquisition pour protéger les cartes électroniques du rayonnement X qu’elles émettent. Les unités d’enregistrements sont donc placées dans une salle séparée et éloignée.

Les fibres optiques sont utilisées car elles sont immunisées contre les interférences électromagnétiques, présentent une atténuation faible du signal et sont de taille réduite (notamment parce qu’elles n’ont pas besoin d’être blindées). La fibre optique présente toutefois un inconvénient : sa relative fragilité. Le cœur de la fibre se présente sous la forme d’un filament de silice (principal composant du verre) d’un diamètre variant de quelques dizaines à quelques centaines de micromètres en fonction du type de fibre. À titre de comparaison, le diamètre d’un cheveu humain est de l’ordre de 100 micromètres. Ce cœur de verre peut donc se casser, les faces des connecteurs peuvent se rayer, s’abîmer, se salir ou encore présenter un défaut d’alignement lors de la connexion de deux tronçons. Tous ces défauts se traduisent par une augmentation de l’atténuation totale de la ligne de transmission.

L’atténuation dans une ligne optique est de l’ordre de 0,2 dB/km, c’est-à-dire qu’après 100 km il ne reste plus que 1 % de la puissance initiale. Ces pertes sont minimes pour un réseau de télécommunication comme Internet, car la transmission est numérique : une série de 1 (présence de lumière) et de 0 (absence de lumière). Ici, le signal est analogique et, dans certains cas, la partie utile porteuse de l’information est la réflexion d’un laser sur une surface dépolie, qui diffuse la lumière plutôt qu’il la reflète. Ainsi, seule une fraction de la lumière injectée est disponible à la fin de la chaîne d’acquisition. Il est donc important de limiter autant que possible les pertes liées à la ligne de transmission.

Les fibres optiques utilisées dans l’installation peuvent atteindre des longueurs de 50 mètres du capteur à l’unité d’enregistrement, incluant un certain nombre de raccordements. Une fibre abîmée ou mal connectée n’est pas forcément repérable à l’œil nu, et près de 80 % de la ligne de transmission est inaccessible ou le devient au fur et à mesure de la préparation de l’expérience. La réflectométrie est alors utilisée pour caractériser ces lignes de bout en bout jusqu’à l’intérieur même du dispositif de confinement.

Un réflectomètre optique est un instrument de test utilisé pour caractériser, dépanner et entretenir les réseaux de fibres optiques. Il fonctionne comme un système de radar : il injecte des impulsions lumineuses provenant d’un laser à travers la fibre et analyse la lumière réfléchie (figure 8). En utilisant des informations obtenues à partir de la lumière renvoyée ou dispersée jusqu’au point d’origine, il fournit à l’utilisateur des données détaillées sur la localisation et l’état général des connexions, défauts et toute autre caractéristique pouvant revêtir un intérêt.

Il est composé d’une diode laser, d’une photodiode et d’un circuit d’horloge ultraprécis qui établit la base de temps. La diode émet une impulsion optique à une longueur d’onde spécifique, ici 1 550 nm. Celle-ci parcourt la fibre à tester et, tout au long de son parcours et à chaque particularité rencontrée, une quantité de la lumière est soit diffusée, en partie en direction du point d’origine, c’est la rétrodiffusion (voir encadré 2), soit réfléchie en direction de la photodiode. L’intensité de cette lumière renvoyée et le temps qu’elle met à revenir vers le détecteur indiquent la valeur et le type de perte ainsi que la localisation de l’événement dans la fibre optique.

Les réflectomètres utilisés pour les réseaux télécoms permettent de contrôler jusqu’à 200 km de fibre alors que ceux mis en œuvre à Epure ont une portée plus faible de 70 m. L’avantage de ce type de réflectomètre est son extrême précision : la résolution spatiale atteinte est d’un point tous les 10 μm, permettant de situer et caractériser avec précision les événements décelés. De plus, la technologie utilisée ne présente pas de zone morte, phénomène qui masque deux défauts proches avec des réflectomètres classiques.

encadré 1

Des monteurs qualifiés pour toute nouvelle expérience

En préalable à chaque montage expérimental, chaque nouvelle définition d’édifice nécessite une formation de l’équipe d’assemblage dispensée par une unité responsable de la maîtrise d’œuvre. Cette formation se déroule dans un hall de maquettage. Au cours de cette formation qui constitue également un premier maquettage, les monteurs sont formés sur les nouveaux outillages, les listes d’opérations ainsi que sur l’ensemble des programmes de mesure dimensionnelle élaborés sur une machine à mesurer tridimensionnelle (MMT). Un échange d’informations et d’expertises entre les deux unités amène à l’évolution des listes d’opérations et des programmes de mesures contribuant ainsi à l’amélioration du processus de montage. À l’issue de cette formation, l’équipe de montage est qualifiée apte au montage de l’édifice expérimental.

Un second maquettage est ensuite réalisé au sein du local de montage nominal du hall d’assemblage et d’intégration français (HAI FR). Cette deuxième séquence de maquettage permet de valider le bon déroulement des programmes de mesure dimensionnelle sur la MMT du HAI FR, ainsi que la réalisation d’un maquettage dans l’environnement de travail Epure et d’affiner les listes d’opérations pour prendre en compte l’environnement du local et de ses servitudes. Lorsque cette étape est franchie, les opérateurs sont autorisés par le chef d’installation à réaliser l’assemblage de l’édifice expérimental.

G. Allart, Y. Pierre, M. D’aloisio, V. Pouliquen, T. Demazeau CEA - DAM, centre de Valduc

le moyen epure

figure 1

Machine à mesurer tridimensionnelle (MMT) du hall d’assemblage et d’intégration français équipée des deux postes d’assemblage.

Machine à mesurer tridimensionnelle (MMT) du hall d’assemblage et d’intégration français équipée des deux postes d’assemblage.

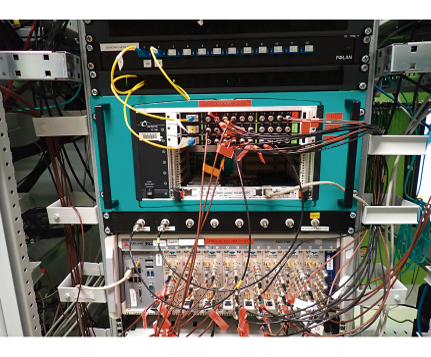

figure 6

Photo de la baie de synchronisation. Les générateurs de retard se situent en haut dans le châssis bleu, les numériseurs se situent en bas dans le châssis gris.

Photo de la baie de synchronisation. Les générateurs de retard se situent en haut dans le châssis bleu, les numériseurs se situent en bas dans le châssis gris.

figure 8

Schéma de fonctionnement d’un réflectomètre optique utilisé pour tester les fibres optiques.

Schéma de fonctionnement d’un réflectomètre optique utilisé pour tester les fibres optiques.

encadré 2

Diffusion de Rayleigh et rétrodiffusion

Lord Rayleigh apporta en 1904 la réponse à l’éternelle question des enfants : « Pourquoi le ciel est-il bleu ? » La réponse est connue sous le nom de diffusion de Rayleigh. La lumière du soleil (spectre visible) est perçue comme blanche, mais est en fait composée de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. Lors de sa traversée de l’atmosphère, les longueurs d’onde proches du bleu sont diffusées, dispersées dans toutes les directions de l’espace par les molécules de l’atmosphère, plus que les autres qui traversent en ligne droite ; quelle que soit la position sur le globe terrestre, la couleur bleue domine ainsi notre perception optique du ciel.

Lorsque de la lumière est injectée dans une fibre, une partie subit la diffusion de Rayleigh dans des directions aléatoires à cause des défauts présents dans la silice. Une petite partie est donc renvoyée dans la direction opposée à celle de la lumière transmise ; on appelle ce phénomène rétrodiffusion.

La nature prévisible de la diffusion de Rayleigh est utilisée comme principe de fonctionnement par la technologie de réflectométrie. La quantité d’énergie lumineuse issue de la source et rétrodiffusée vers le détecteur fournit une indication fiable de l’affaiblissement du signal (ou perte optique) au sein de la liaison fibre optique (figure E2).

Article précédent

Article précédent