Description d’une chaîne de radiographie

Dans le contexte des expériences hydrodynamiques, tout l’art de la radiographie éclair consiste à explorer le cœur d’un objet au moment où il est le plus comprimé. Pour relever ce défi, les expérimentateurs construisent une chaîne radiographique exploitant au maximum les capacités de l’installation.

La connaissance des axes radiographiques, de leurs atouts et de leurs limites est un prérequis pour réaliser une expérience. L’installation Epure, dans sa configuration à trois axes, augmente les capacités et les performances des expériences hydrodynamiques françaises et britanniques.

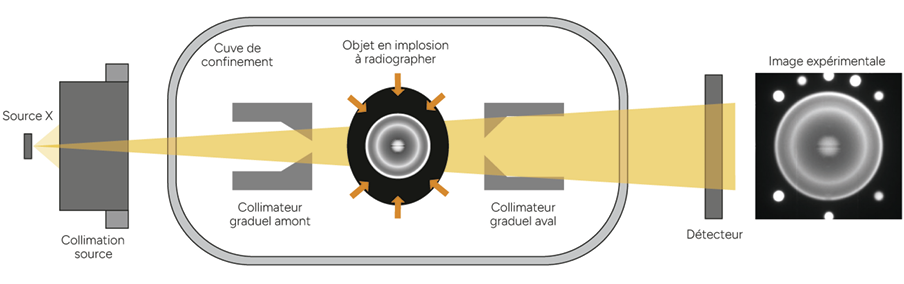

La chaîne radiographique est l’ensemble des éléments mis en œuvre pour réaliser des mesures de radiographie éclair : elle comprend la source X, le dispositif de confinement, l’objet, son environnement proche et les détecteurs (figure 1).

Chaque chaîne radiographique est conçue pour être adaptée aux phénomènes hydrodynamiques à observer. L’objectif est d’obtenir la meilleure qualité d’image possible afin d’en extraire les informations qui sont nécessaires pour répondre aux besoins des concepteurs d’armes. Le besoin réside à la fois dans la distinction de détails au sein de l’objet comprimé et dans la reconstruction en masse volumique de l’objet. L’installation Epure dispose de trois sources X disposant de caractéristiques différentes et disposées suivant trois axes autour de l’objet (voir l’article 2c « Source de rayonnement X »). Le choix des axes et l’évaluation de la capacité à observer le phénomène passent par la simulation de l’expérience ainsi que par la meilleure connaissance possible de chaque élément.

Le premier élément de la chaîne radiographique est la source X. Elle pilote les capacités de pénétration des photons dans l’objet et contribue fortement à la résolution de l’image. Ces sources X sont caractérisées par la dose émise, leur taille, leur forme et leur orientation lors de campagnes expérimentales dédiées. Leur fonctionnement est adapté au besoin expérimental.

Comme dans toute acquisition de données, on cherche à maximiser le rapport signal à bruit. Dans le contexte d’une mesure radiographique, le signal d’intérêt est appelé signal direct, car il s’agit des photons ayant atteint le détecteur directement depuis la source et à travers l’objet étudié (figure 2). Les rayonnements diffusés ont atteint, au contraire, le détecteur après une ou plusieurs diffusions et ne portent pas d’information pertinente. Le rayonnement diffusé ne pouvant être discriminé du signal direct, sur les détecteurs, il est nécessaire de le minimiser. La conception de la chaîne radiographique se concentre donc sur l’optimisation du rapport entre rayonnement direct et diffusé.

Pour cela, nous dimensionnons des collimateurs placés au plus proche de l’objet qui permettent de bloquer le rayonnement diffusé créé en amont de l’objet. Ces collimateurs sont qualifiés de graduels, car ils permettent d’adapter le contraste sur le détecteur. En effet, l’objet présente de grands gradients de masse surfacique qui induisent une dynamique à mesurer trop importante. Pour réduire cette dynamique, les collimateurs sont façonnés afin d’ajouter graduellement de la matière sur le trajet des photons X dans les zones de l’objet où ils ne seraient pas assez atténués (figure 3). Ainsi, l’atténuation des photons est du même ordre de grandeur sur l’ensemble de la zone de mesure et la dynamique de mesure reste contenue dans le détecteur.

La forte compensation en masse surfacique nécessite que les collimateurs soient usinés dans un matériau de masse volumique élevée (plomb, tungstène, etc.). De plus, ils contribuent à la sûreté de l’expérience en interceptant une partie des éclats provenant de l’objet lors de son fonctionnement. D’un point de vue plus global, la sûreté de l’expérience au sein de l’installation Epure est assurée en grande partie par l’utilisation d’un dispositif de confinement de l’objet (voir l’article 1d « Les moyens de confinement et leur cycle de vie »). Il permet à la fois de confiner les effets thermodynamiques de sa détonation (éclats, souffle, effets thermiques, etc.) et, dans le cas d’objets mettant en œuvre des matières nucléaires ou polluantes, d’empêcher tout rejet. L’emploi d’un dispositif de confinement impose donc l’ajout de matériaux sur la chaîne radiographique pour réaliser la mesure. Lors de sa conception, un compromis doit être obtenu entre l’épaisseur minimale pour garantir la sûreté et l’épaisseur maximale permettant de réaliser une mesure des objets d’intérêt.

Les détecteurs utilisés à Epure sont développés depuis de nombreuses années et continuent d’évoluer (voir l’article 2d « Les détecteurs »). Nous disposons de deux types de détecteurs : le premier est basé sur l’empilement d’écrans radioluminescents à mémoire (ERLM), le second, appelé gamma-caméra, est basé sur l’emploi d’un scintillateur associé à un capteur numérique de type charge-coupled device (CCD). L’installation Epure impose une position fixe du dispositif de confinement et donc de l’objet relativement aux sources. Le seul moyen de changer la taille de l’image projetée sur les détecteurs est donc de déplacer ces derniers par rapport à l’objet. L’objectif est d’exploiter au mieux les surfaces de mesure de chacun des détecteurs. Dans le contexte d’une expérience multiaxe, le positionnement des détecteurs doit également être ajusté pour tenir compte du rayonnement diffusé provenant des autres sources X voisines (voir l’article 2b « Installation multiaxe »). Des protections spécifiques ont été dimensionnées et disposées à cet effet autour des machines et des détecteurs.

L’ensemble des éléments de la chaîne radiographique décrits précédemment sont caractérisés et modélisés par simulation numérique. Celle-ci permet la conception des collimateurs graduels, la prévision des radiographies attendues et l’exploitation des mesures réalisées. La connaissance précise de tous les éléments mis en œuvre sur chaque chaîne radiographique nous permet de produire un jumeau numérique du hall expérimental de l’installation Epure pour chaque expérience.

Environ deux années sont nécessaires pour mettre en œuvre le processus de réalisation d’une expérience froide, de la conception à l’exploitation des résultats. L’expérience hydrodynamique, elle, dure moins de 100 μs au sein de la cuve et les impulsions X qui vont permettre de produire les images radiographiques aux instants d’intérêt ont une durée inférieure à 100 ns.

V. Brandon, F. Ballanger CEA - DAM, centre DAM Île-de-France

figure 1

Schéma d’une chaîne radiographique composée d’une source X, d’une collimation source limitant le cône d’éclairement X à la dimension de l’objet, ce dernier entouré de collimateurs graduels, et du détecteur enregistrant l’image radiographique. Dans cette figure, l’objet est une maquette d’étude et de caractérisation de la chaîne radiographique.

Schéma d’une chaîne radiographique composée d’une source X, d’une collimation source limitant le cône d’éclairement X à la dimension de l’objet, ce dernier entouré de collimateurs graduels, et du détecteur enregistrant l’image radiographique. Dans cette figure, l’objet est une maquette d’étude et de caractérisation de la chaîne radiographique.

la radiographie éclair

figure 2

Schéma illustrant l’interaction des photons X avec un objet. La majorité des photons traversant l’objet suit une trajectoire rectiligne en étant atténuée : c’est le signal direct. Certains photons vont voir leur trajectoire déviée : c’est le rayonnement diffusé.

Schéma illustrant l’interaction des photons X avec un objet. La majorité des photons traversant l’objet suit une trajectoire rectiligne en étant atténuée : c’est le signal direct. Certains photons vont voir leur trajectoire déviée : c’est le rayonnement diffusé.

figure 3

Schéma de principe d’un collimateur graduel adapté à un objet présentant une grande variation de masse surfacique ρ. Les dimensions externes sont d’une dizaine de centimètres.

Schéma de principe d’un collimateur graduel adapté à un objet présentant une grande variation de masse surfacique ρ. Les dimensions externes sont d’une dizaine de centimètres.

Article précédent

Article précédent