Les moyens de confinement et leur cycle de vie

Comme dans l’industrie nucléaire, l’exigence de sûreté requise pour l’installation Epure est très élevée. Elle est basée sur une maîtrise des risques qui assure que les équipes du CEA - DAM peuvent réaliser les expériences en toute sécurité, pour elles-mêmes, pour les populations et pour l’environnement. Les moyens de confinement sont des organes clés de cette exigence. Nous en détaillons le cycle de vie.

Principes de la sûreté nucléaire

La spécificité de l’installation Epure est de réaliser des expériences d’hydrodynamique mettant en jeu de l’explosif et de la matière nucléaire. Pour la partie nucléaire, au même titre que les centrales nucléaires ou que la médecine nucléaire, cela nécessite de se conformer à la réglementation française et internationale. Dès la conception de l’installation, le CEA - DAM a dû réaliser des études de sûreté nucléaire pour démontrer que la matière nucléaire serait maîtrisée tout au long des processus et que les personnes et l’environnement ne seraient pas mis en danger.

La première étape de la sûreté nucléaire est de définir l’exigence de sûreté. Cette exigence s’exprime par une probabilité maximale admissible d’un rejet de matière nucléaire au cours d’une expérience. L’exigence retenue revient à garantir que moins d’un rejet interviendra sur l’équivalent de 100 000 ans d’utilisation de l’installation. Cette forme d’exigence est issue des référentiels de sûreté applicables aux armes au sein des projets du CEA - DAM.

Les étapes suivantes de la sûreté nucléaire consistent en une démonstration du respect de cette exigence de sûreté. La démonstration décrit et analyse de plus en plus finement l’installation jusqu’aux composants et opérations de base et définit les paramètres clés contribuant à l’exigence de sûreté. Les équipes de conception et de sûreté s’appuient à la fois sur la modélisation numérique et sur des résultats expérimentaux pour définir les valeurs adéquates de ces paramètres clés. Communément, c’est la marge prise sur ces valeurs qui assure le niveau de probabilité attendu. Les industriels en phase de fabrication et les équipes d’exploitation de l’installation Epure doivent alors fournir un suivi spécifique de ces paramètres clés.

Tout écart constaté sur un de ces paramètres clés doit être déclaré, analysé et corrigé avant de pouvoir poursuivre le cycle opératoire. Ces écarts alimentent un dispositif de retour d’expérience pour éviter leur réapparition ultérieure.

Tous ces éléments constituent le socle de la maîtrise des risques adapté au niveau d’exigence défini. Le CEA - DAM soumet l’ensemble de ces éléments à l’Autorité de sûreté nucléaire de défense (ASND) qui autorise l’exploitation lorsqu’elle juge le dossier sûr.

Une prise en compte des exigences dès la conception

Le rôle des moyens de confinement dans lesquels se déroulent les expériences à Epure est double :

- confiner la matière nucléaire en toutes circonstances d’exploitation avec une performance d’étanchéité très élevée ;

- protéger l’installation des effets de l’explosion expérimentale (souffle, éclats, température, etc.).

L’idée principale de conception s’appuie sur le principe des poupées gigognes (figure 1). Une enceinte de sécurité entoure une cuve (figure 2) et forme le dispositif de confinement ou DCo. Cela permet de créer une cascade de dépressions entre l’extérieur de l’installation et le dispositif de confinement dirigeant les fuites vers l’intérieur de l’enceinte. La maîtrise de cette cascade de dépressions est primordiale pour éviter les rejets à l’extérieur de l’installation.

Les assemblages vissés, les circuits pneumatiques, électriques et optiques nécessaires au bon fonctionnement de l’expérience traversant l’enceinte de sécurité constituent autant de sources de fuites potentielles. De nombreux paramètres clés concernent donc la maîtrise de ces assemblages et de ces traversées pour assurer le niveau d’étanchéité final attendu.

Les équipes de sûreté sont intégrées aux équipes de conception afin de s’assurer que toutes les exigences de sûreté sont bien prises en compte dans le produit final. Elles transmettent leurs conclusions aux industriels fabricants et aux équipes d’exploitation de sorte que toutes les équipes de la chaîne opératoire appliquent les règles de sûreté.

Traitement des axes radiographiques

Le dispositif de confinement interpose nécessairement des épaisseurs de matière sur le parcours des rayons X, alors que pour la qualité des radiographies obtenues, les faisceaux de rayons X doivent être atténués le moins possible.

Un effort de conception est porté sur cet aspect afin de définir le bon compromis entre sûreté et radiographie. Pour la sûreté, les matériaux de la cuve et de l’enceinte doivent être résistants et épais alors que la radiographie requiert le moins de matière possible sur les axes radiographiques.

Solutions technologiques

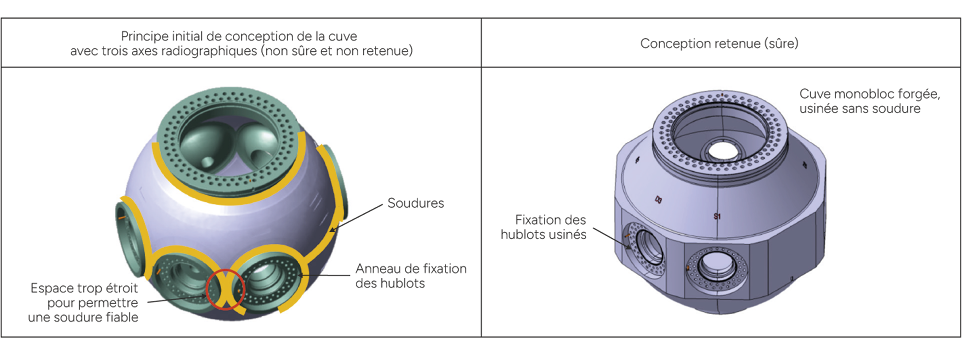

Le principe de solution repose sur un corps de la cuve massif, en acier haute performance, avec des ouvertures au niveau des axes radiographiques. Des hublots en métal moins dense ferment ces ouvertures pour le passage des rayons X. Des joints d’étanchéité redondés et des procédures précises de vissage assurent le niveau d’étanchéité. Des matériaux légers de blindage protègent ces hublots des effets de la détonation de l’édifice (voir figure 3). À partir de 2014, les premières cuves pour les expériences à un axe sont réalisées en soudant les différentes parties fabriquées séparément selon un retour d’expérience maîtrisé.

Pour un fonctionnement à trois axes, le soudage n’est pas utilisable, car les ouvertures sont trop proches pour assurer le niveau de résistance requis (figure 4). La conception s’est alors orientée vers une cuve monobloc, forgée, usinée et sans soudure. L’effort de conception et fabrication a fait l’objet d’un travail collaboratif entre le CEA - DAM et l’industriel forgeron afin d’établir l’alliage métallique adapté et le mode de fabrication répondant aux exigences fonctionnelles et de sûreté du dispositif de confinement.

Comme pour toute évolution significative d’un produit, l’équipe de sûreté a mis à jour le dossier de sûreté sur la base de la nouvelle conception et l’a soumis à nouveau à l’ASND.

Évolution future

La prochaine évolution pour les dispositifs de confinement est l’expérimentation future d’objets expérimentaux plus gros. Parce qu’ils emporteront une masse d’explosif plus importante que ceux actuellement expérimentés, ces objets expérimentaux créent des contraintes mécaniques plus importantes sur le dispositif de confinement.

L’augmentation du volume interne de la cuve et de son épaisseur est une réponse à ces nouvelles contraintes mécaniques. Toutefois, le hall d’expérience dans Epure ne permet qu’un volume disponible délimité pour le dispositif de confinement. L’augmentation dimensionnelle de la cuve lui fait atteindre les limites du volume disponible, il n’y a alors plus de place pour l’enceinte de sécurité. Le nouveau défi pour les équipes de conception et de sûreté est la redéfinition du principe de poupées gigognes et des systèmes associés.

La sûreté devra notamment réévaluer les sollicitations issues du nouvel objet expérimental et leur propagation au sein de la nouvelle structure du dispositif de confinement afin de définir les marges adéquates. Ce travail de conception est en cours pour une première expérience prévue à l’horizon 2030.

Les phases de vie d’un dispositif de confinement au sein de l’installation Epure

À sa livraison dans l’installation Epure, un DCo est tout d’abord soumis à un montage à blanc dans un hall de préparation (voir l’article 1b « Description de l’installation »). Après validation de ce montage et de ses fonctionnalités, le DCo est acheminé dans un hall d’assemblage et d’intégration où il est constitué autour de l’édifice expérimental. Il est ensuite déplacé dans le hall d’expérience où se déroulera l’expérience. À la suite de celle-ci, afin de respecter les conditions de sûreté et de sécurité propres à l’installation, un traitement des gaz post-expérimentaux est effectué dans le DCo (voir le paragraphe « Traitement des produits de détonation issus de l’expérience dans le DCo »). La dernière étape consiste à transporter le DCo dans un hall d’entreposage adapté (voir le paragraphe « Entreposage des dispositifs de confinement »).

Les dispositifs de confinement et les moyens de transport associés

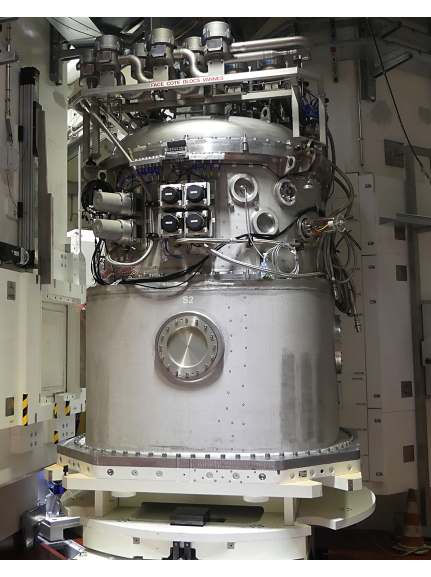

Présenté sur la figure 5, le DCo a pour mission d’assurer le confinement de la matière nucléaire, dans la durée, à la suite d’une expérience. Une première barrière de confinement est assurée par une cuve de confinement dans laquelle est réalisée l’expérience hydrodynamique. La cuve de confinement est dimensionnée pour résister aux effets pyrotechniques de l’expérience, fermée par un bouchon, aussi appelé tape supérieure, en dessous duquel est placé l’édifice expérimental (figure 6). Afin d’assurer un confinement secondaire, la cuve de confinement est contenue dans une enceinte de sécurité. Celle-ci est composée d’un tronçon inférieur, d’un tronçon intermédiaire et d’un couvercle. La gestion des atmosphères gazeuses dans la cuve de confinement et dans l’enceinte de sécurité est réalisée par des panoplies de filtration propres à chaque ensemble.

Afin de permettre de radiographier l’expérience un court instant après l’amorçage des explosifs, des « fenêtres » spécifiques à la cuve et à l’enceinte sont placées sur le chemin du faisceau de rayons X, elles sont appelées hublots. Ils sont fabriqués en métal léger et ils permettent au faisceau X de traverser le dispositif de confinement. Des collimateurs sont également ajoutés dans la cuve, juste devant l’édifice, afin de sculpter le faisceau de rayons X sur l’édifice expérimental et de fournir ainsi les images radiographiques avec la qualité attendue.

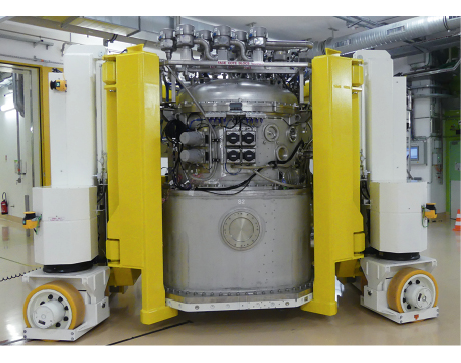

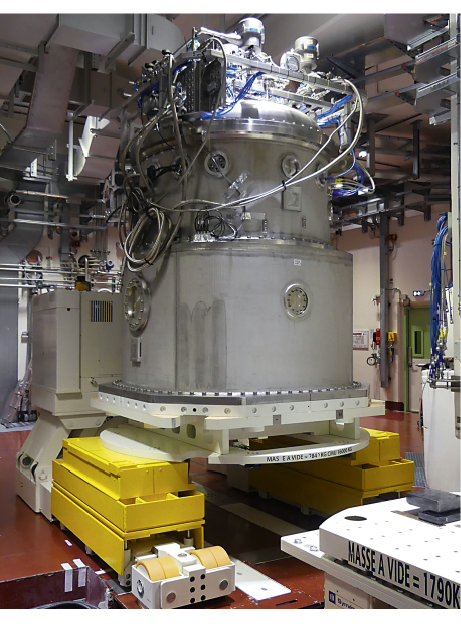

Du fait de leur dimensionnement pour résister aux effets pyrotechniques, les DCo sont des équipements imposants de plusieurs mètres de hauteur et plusieurs dizaines de tonnes. Leur déplacement au sein de l’installation Epure est réalisé par deux équipements de transfert développés spécifiquement pour répondre aux exigences de sûreté et aux dimensions des couloirs de l’installation. Le premier système de transfert, présenté sur la figure 7, permet de déplacer le DCo dans l’installation, au ras du sol, tout en le protégeant des diverses agressions extérieures. Ce système de transfert ne permettant pas d’assurer le positionnement du DCo dans le hall d’expérience, un second système de transfert, présenté sur la figure 8, est utilisé pour positionner le DCo sur le point d’expérience. Il permet également son transfert dans les locaux d’entreposage. Ce second système a été conçu pour s’adapter à l’environnement dense du hall d’expérience. Ces équipements sont pilotés par deux personnes afin de pouvoir visualiser l’environnement lors du déplacemen, qui s’effectue à quelques centimètres des murs, dans les passages de portes notamment.

Préparation du dispositif de confinement pour une expérience à Epure

Le dispositif de confinement est livré dans l’installation Epure, désassemblé, plusieurs mois avant une expérience. À la suite de cette livraison, le DCo est assemblé dans un hall de préparation, commun aux deux nations du traité Teutatès. Il s’agit de réaliser un maquettage à blanc, sans matière pyrotechnique ni nucléaire. En plus de la qualification du personnel à l’assemblage du DCo, ce maquettage permet de vérifier également les conformités de tous les équipements et mesures mis en place dans le DCo, son étanchéité une fois assemblé, sa capacité à supporter la pression issue de l’expérience, et ses capacités de filtration. Lors de ces actions, des équipements nécessaires à l’expérience sont également ajoutés au DCo.

Après avoir été qualifié dans le hall de préparation, le DCo est démonté et transféré dans le hall d’assemblage et d’intégration de la nation réalisant l’expérience. Dans ce hall, l’édifice expérimental, composé de matières pyrotechnique et nucléaire, est d’abord assemblé puis accroché sous la tape supérieure de la cuve de confinement. La fixation de la tape supérieure sur la cuve de confinement est ensuite réalisée dans le cadre de l’opération d’intégration. L’enceinte de sécurité est alors assemblée et enfin les panoplies de filtration sont installées sur le DCo. Durant toutes ces opérations d’assemblage, des contrôles sont effectués sur celui-ci afin de garantir son étanchéité et assurer le confinement de la matière nucléaire.

Après avoir été assemblé et déclaré étanche, le DCo est acheminé via les systèmes de transfert et positionné dans le hall d’expériences (figure 9). Il est ensuite raccordé aux différents procédés de ventilation de ce hall.

Traitement des produits de détonation issus de l’expérience dans le DCo

Un explosif est composé de molécules organiques complexes qui se décomposent lors du passage de l’onde de détonation pour former un mélange gazeux composé de molécules moins complexes telles que H2O, CO2, N2, H2, CO. Le mélange gazeux ainsi formé regroupe les produits de détonation.

Lors d’une expérience à Epure, les produits de détonation sont confinés dans la cuve de confinement. Ils créent ainsi une atmosphère à haute pression et à haute température qui nécessite un traitement. Les objectifs post-expérience pour l’installation Epure sont de dépressuriser et de rendre inerte la cuve de confinement. La mise sous gaz inerte de la cuve de confinement permet d’évacuer les composés chimiques potentiellement inflammables contenus dans les produits de détonation.

Pour réaliser la dépressurisation et rendre inerte la cuve de confinement, l’installation Epure exploite le procédé dit VGMS, pour Vessel Gas Management System (voir figure 10). Le procédé VGMS permet d’introduire un gaz inerte (azote) dans la cuve de confinement et de diluer les produits de détonation extraits de cette même cuve. La dilution et la surveillance des concentrations volumiques des gaz inflammables permettent de garantir que le mélange gazeux rejeté est non inflammable.

Le traitement des produits de détonation, présenté sur la figure 11, est composé de plusieurs cycles d’inertage successifs comprenant des phases de pressurisation de la cuve de confinement par un gaz inerte, puis des phases de dépressurisation du mélange gazeux dans le procédé VGMS. La première phase (zone rouge sur la figure) est une phase de refroidissement et de stabilisation de la pression des produits de détonation contenus dans la cuve de confinement. À l’issue de cette première phase, la cuve de confinement est dépressurisée en exploitant le procédé VGMS (zone jaune sur la figure). La dépressurisation des produits de détonation est pilotée par la surveillance continue des concentrations des composés chimiques inflammables contenus dans les produits de détonation. Cette surveillance permet de garantir que le mélange gazeux rejeté reste toujours en dessous de sa limite inférieure d’inflammabilité. Une fois la première dépressurisation effectuée, plusieurs cycles de mise en pression et dépressurisation de la cuve de confinement sont réalisés (zone verte sur la figure). Ces cycles successifs permettent de réduire de manière significative la quantité de composés chimiques inflammables et de réaliser ainsi un entreposage en sécurité du dispositif de confinement.

Entreposage des dispositifs de confinement

À la suite de l’expérience et du traitement post-

expérience des gaz, le dispositif de confinement est déconnecté des procédés expérimentaux, puis transféré et entreposé dans un des halls d’entreposage, jusqu’à son retraitement ou son démantèlement. Dans ce hall commun aux deux nations du traité Teutatès, les dispositifs de confinement sont connectés à un procédé assurant la ventilation et la surveillance permanente de la cuve de confinement et de l’enceinte de sécurité. Ce procédé assurant l’entreposage des dispositifs de confinement a plusieurs missions :

- assurer le confinement de la matière nucléaire par une cascade de dépressions mise en œuvre et entretenue entre le local, l’enceinte de sécurité et la cuve de confinement ;

- évacuer l’hydrogène formé par la radiolyse des matériaux hydrogénés en ventilant les cuves de confinement et enceinte de sécurité ;

- vérifier l’intégrité des cuves de confinement et des enceintes de sécurité par surveillance des atmosphères contenues dans celles-ci.

En plus du procédé d’entreposage effectuant la surveillance de l’état des dispositifs de confinement, des contrôles périodiques sont effectués sur ceux-ci afin de garantir leur étanchéité et le bon fonctionnement du procédé d’entreposage.

R. Parouty CEA - DAM, centre DAM Île-de-France

T. Sun, N. Bourdon CEA - DAM, centre de Valduc

figure 2

Photographie d’un dispositif de confinement en configuration trois axes en fin d’assemblage chez le fabricant (3 m de haut environ).

Photographie d’un dispositif de confinement en configuration trois axes en fin d’assemblage chez le fabricant (3 m de haut environ).

figure 1

Principe des poupées gigognes dont les cascades de dépression dirigent les fuites vers l’intérieur de l’enceinte de sécurité.

Principe des poupées gigognes dont les cascades de dépression dirigent les fuites vers l’intérieur de l’enceinte de sécurité.

figure 3

Coupe de la cuve selon un axe de radiographie : schématisation des éléments de la cuve répondant au compromis entre contraintes de sûreté et besoins radiographiques.

Coupe de la cuve selon un axe de radiographie : schématisation des éléments de la cuve répondant au compromis entre contraintes de sûreté et besoins radiographiques.

figure 7

Système de transfert du dispositif de confinement en configuration deux axes pour son déplacement dans les couloirs de l’installation.

Système de transfert du dispositif de confinement en configuration deux axes pour son déplacement dans les couloirs de l’installation.

figure 8

Système de transfert du dispositif de confinement en configuration deux axes pour son approche et son positionnement au point d’expérience.

Système de transfert du dispositif de confinement en configuration deux axes pour son approche et son positionnement au point d’expérience.

figure 10

Procédé VGMS (pour Vessel Gas Management System) du hall d’expérience, qui réalise le traitement post-expérience des gaz.

Procédé VGMS (pour Vessel Gas Management System) du hall d’expérience, qui réalise le traitement post-expérience des gaz.

Article précédent

Article précédent