Caractérisation du faisceau électronique

Pour mesurer des millions de volts, des centaines de milliers d’ampères et observer la position et la taille du faisceau d’électrons, quelles sont les techniques utilisées ?

Les machines de radiographie éclair manipulent des hautes puissances pulsées. Dans des temps brefs, les tensions et les courants atteignent des amplitudes exceptionnelles. La puissance à mesurer dépasse la dizaine de gigawatts, soit des millions de volts et des milliers d’ampères simultanément. Des capteurs sont développés spécifiquement pour cette application. Contrairement aux mesures élémentaires effectuées avec un multimètre qui ne nécessite que l’application de la loi d’Ohm, le fonctionnement de ces capteurs fait appel aux équations de Maxwell.

Mesures de tension

Pour les mesures de tension, lorsque le conducteur dont on veut mesurer le potentiel est physiquement accessible, on utilise le principe classique d’une division résistive (figure 1). Ce type de capteur est intrusif, car il nécessite un contact sur l’électrode haute tension pour connecter la résistance Rt. Le rapport de division est fixé par les valeurs de Rp et Rt. Ce type de capteur souffre en général de la présence d’éléments parasites inductifs et capacitifs qui, s’ils ne sont pas pris en compte, limitent la bande passante à quelques mégahertz.

Lorsque le conducteur n’est pas accessible, on préfère un autre type de capteurs de type diviseur capacitif (figure 2). Outre le fait qu’il permet d’atteindre des bandes passantes de plusieurs gigahertz, il présente l’avantage d’être non intrusif. Dans ce cas, les résistances sont remplacées par des condensateurs avec la particularité que le condensateur n’est pas un composant discret, mais la capacité parasite entre des conducteurs. La sensibilité d’un tel capteur dépend alors de son environnement géométrique et de la permittivité du milieu. Il doit donc être impérativement étalonné in situ.

Mesures de courant

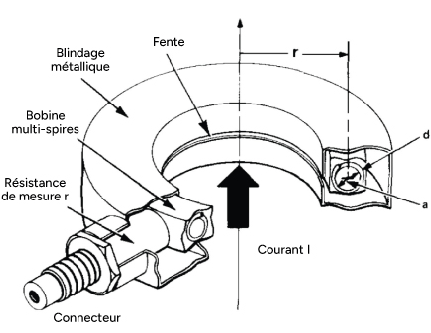

Pour les mesures de courant impulsionnel intense, le principe couramment utilisé consiste à mesurer la variation de flux créée par le passage du courant (figure 3). C’est aussi un capteur non intrusif qui s’apparente aux pinces ampérométriques utilisées en électricité classique.

Ce principe s’applique aussi bien à un conducteur qu’à un faisceau de particules chargées. En pratique, on place un circuit de surface effective Aeff qui peut prendre la forme d’une ou plusieurs spires autour du courant à mesurer. La tension induite générée aux bornes du capteur vaut Vm(t) = ‒Aeff · dB/dt. La grandeur B représente le champ magnétique induit par le courant à mesurer. Ce champ magnétique étant proportionnel au courant, le capteur va donner une tension Vm proportionnelle à la dérivée du courant qu’il suffira d’intégrer. Le réglage de la sensibilité se fait en choisissant une surface effective plus ou moins grande. En prenant des précautions particulières (faible surface effective), la bande passante peut dépasser le gigahertz.

Diagnostics optiques

Mesurer la taille et la position du faisceau d’électrons dans l’accélérateur est nécessaire pour maîtriser les performances d’un accélérateur de radiographie éclair. Quelles traces lumineuses peuvent-elles témoigner du passage d’électrons ? Quelles informations portent-elles ?

Lorsqu’un électron interagit avec la matière, un des effets de sa charge est une polarisation locale à chaque instant des atomes ou molécules autour de lui. La relaxation de ces polarisations, après son passage, génère un champ nul à longue distance du fait de la symétrie des rayonnements émis au voisinage de l’électron. Deux situations particulières engendrent une organisation dans laquelle ces rayonnements ont une cohérence qui permet leur propagation à grande distance. Une direction d’observation le long de laquelle ils vibrent à l’unisson.

La première situation est le passage d’une interface entre deux milieux (par exemple l’interface vide-matière). La différence de leurs propriétés diélectriques rompt la symétrie du problème qui annulait le champ global rayonné, d’où la production de lumière dans des directions privilégiées. C’est le rayonnement de transition optique.

Une autre situation est le passage du « mur du son » optique, qui génère le rayonnement dit de Cherenkov donnant cette lueur bleue aux piscines de stockage de combustible nucléaire. La vitesse de l’électron étant supérieure à celle de la propagation de la lumière dans le milieu, la symétrie des rayonnements de relaxation n’est plus respectée. Telle la vague d’étrave du bateau, une onde constructive se propage et est visible à grande distance. L’angle entre la direction de propagation de l’électron initial et cette onde dépend simplement de la différence de vitesse. Pour observer ce rayonnement, le matériau du radiateur doit être toutefois transparent.

Une propriété intéressante de ces mécanismes est que l’intensité du rayonnement produit est directement proportionnelle à la quantité d’électrons du faisceau. Ainsi, l’image produite est en première approximation une image de la densité de courant du faisceau au niveau du radiateur.

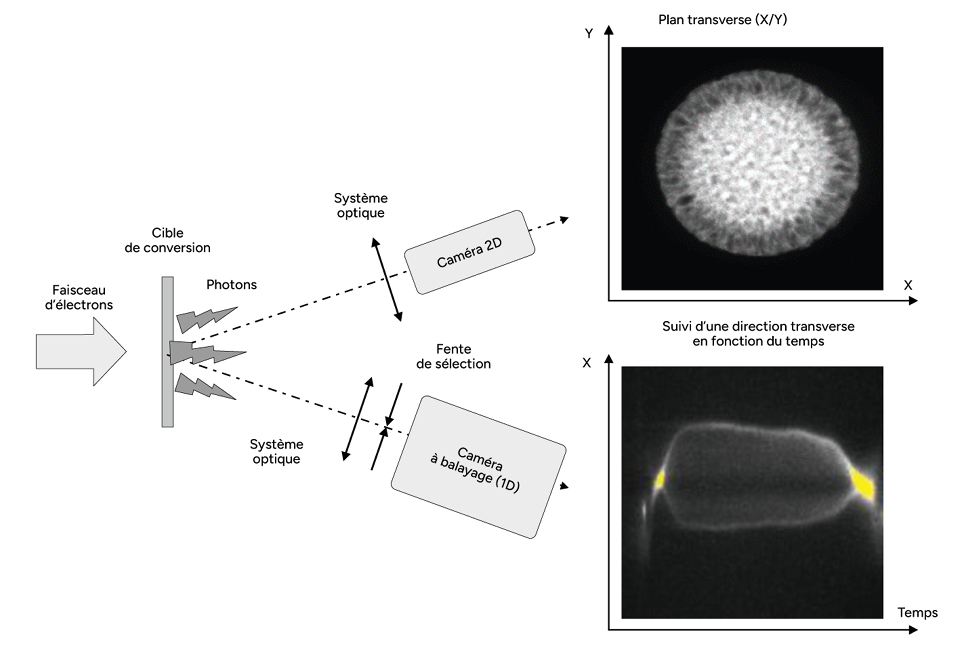

Pour constituer un système de mesure, ces rayonnements doivent être collectés et imagés. Pour la partie visible du spectre électromagnétique, des optiques traditionnelles sont utilisées. Par contre, le flux de photons pouvant être réduit et bref, des caméras munies d’un intensificateur de lumière avec des temps de pose de l’ordre de la nanoseconde sont utilisées. Les expérimentateurs d’Epure utilisent deux types de caméras (figure 4) : des caméras dont le capteur collecte une image en deux dimensions d’espace (comme la photographie commune), ou des caméras à balayage de fente qui prennent une image avec une dimension spatiale et la dimension temporelle.

Ces deux types de caméras permettent une très bonne résolution spatiale, mais aussi temporelle. Ils sont couramment utilisés sur les deux accélérateurs linéaires à induction des axes 1 et 3 pour mesurer la position et la forme du faisceau au cours d’une impulsion unique. Cependant, le rayonnement observé est produit par des mécanismes physiques différents selon les conditions de l’interaction faisceau-radiateur.

Dans la ligne accélératrice des accélérateurs linéaires à induction, le faisceau électronique n’est pas focalisé et sa densité de courant est relativement modérée. Le radiateur constitué par une feuille très mince (quelques micromètres d’épaisseur) n’est pas significativement altéré lors de l’interaction. A contrario, à l’autre extrémité de l’accélérateur, le faisceau d’électrons est focalisé et la température du radiateur s’élève considérablement à l’endroit du foyer électronique pour atteindre une dizaine de milliers de degrés. Même si la matière n’a pas le temps de se déplacer pendant la durée d’une impulsion, à cette température, les principes d’émission décrits sont modifiés. La cible émet alors principalement un rayonnement optique thermique (de type corps noir). Contrairement aux deux mécanismes décrits précédemment, l’intensité du rayonnement émis d’une zone de l’image n’est pas directement proportionnelle au nombre d’électrons incidents sur cette zone. En imageant le rayonnement thermique issu de la cible de conversion X, les exploitants ont néanmoins une estimation de la taille, de la position et de la forme du foyer électronique lors de l’ultime interaction du faisceau.

figure 1

Circuit électrique équivalent d’un diviseur résistif. Vm = VHT × Rp/(Rp + Rt), typiquement Rt = 104Rp, donc Vm ≅ VHT × Rp/Rt. Par exemple, la mesure d’une tension de 1 million de volts sera ramenée à 100 volts et sera donc compatible avec les appareils de mesure classiques comme les oscilloscopes.

Circuit électrique équivalent d’un diviseur résistif. Vm = VHT × Rp/(Rp + Rt), typiquement Rt = 104Rp, donc Vm ≅ VHT × Rp/Rt. Par exemple, la mesure d’une tension de 1 million de volts sera ramenée à 100 volts et sera donc compatible avec les appareils de mesure classiques comme les oscilloscopes.

Les machines de hautes puissances pulsées

figure 2

Circuit électrique équivalent à un diviseur capacitif. Le principe de fonctionnement est identique à celui d’un diviseur résistif. Le principal intérêt réside dans l’utilisation des capacités parasites (en pointillé) qui permettent une mesure sans contact avec la haute tension.

Circuit électrique équivalent à un diviseur capacitif. Le principe de fonctionnement est identique à celui d’un diviseur résistif. Le principal intérêt réside dans l’utilisation des capacités parasites (en pointillé) qui permettent une mesure sans contact avec la haute tension.

B. Cadilhon, B. Cassany, C. Fourment, C. Vermare CEA - DAM, centre du Cesta

figure 4

Schéma de deux axes de mesure optique exploitant deux types de caméras : une caméra 2D capturant une image du faisceau dans le plan transverse de sa propagation (X-Y) avec un temps de pose donné, et une caméra à balayage de fente qui enregistre une dimension spatiale (X) en fonction du temps.

Schéma de deux axes de mesure optique exploitant deux types de caméras : une caméra 2D capturant une image du faisceau dans le plan transverse de sa propagation (X-Y) avec un temps de pose donné, et une caméra à balayage de fente qui enregistre une dimension spatiale (X) en fonction du temps.

Article précédent

Article précédent