Description de l’installation

L’installation Epure est un système complet qui permet de gérer toutes les étapes d’une expérimentation, depuis l’assemblage des objets à étudier jusqu’à la gestion des déchets. Nous détaillons ici le rôle et les phases de montée en puissance de chaque bâtiment ainsi que l’organisation mise en place.

Implanté dans le centre de Valduc, le bâtiment principal de l’installation Epure s’étend sur 40 000 m². La figure 1 est une vue aérienne de cette installation.

Le CEA - DAM réalise depuis des décennies des expériences hydrodynamiques mettant en œuvre la radiographie éclair. Avant Epure, il était uniquement possible d’étudier des matériaux non nucléaires, dont les caractéristiques hydrodynamiques sont proches de celles de nos matériaux d’intérêt, mais qui induisaient une incertitude liée à la transposition du comportement thermomécanique de ces matériaux de simulation à celui des matériaux nucléaires d’intérêt. L’apport majeur de l’installation Epure est d’éliminer cette incertitude liée à la nature des matériaux.

La construction de l’installation

L’installation s’est construite en plusieurs phases, dans un calendrier contraint, imposé par les jalons de renouvellement de nos armes nucléaires : la réalisation des premières expériences à Epure était nécessaire pour parvenir à garantir la fiabilité et la sûreté d’un système d’arme nucléaire.

Le programme a été lancé en 2008 et la configuration initiale de l’installation Epure, qui devait permettre la réalisation des expériences françaises avec un premier axe radiographique, a été mise en service en 2014. Cette configuration comportait essentiellement :

- une zone d’entreposage des matières pyrotechniques françaises ;

- un hall de préparation des dispositifs de confinement ;

- un hall d’assemblage et d’intégration français ;

- un hall d’expérimentation placé sur un axe radiographique ;

- un bâtiment dédié à la maintenance des équipements constituant ce premier axe radiographique.

Cette configuration a été exploitée jusqu’en 2020 et a permis la réalisation des expériences françaises.

À partir de 2014, une nouvelle phase de travaux a été conduite pour que les équipes britanniques puissent disposer des locaux nécessaires à la réalisation d’expériences avec un axe radiographique. Il a ainsi été construit :

- une extension au bâtiment d’entreposage des matières explosives, dédiée aux matières britanniques ;

- un hall d’assemblage et d’intégration britannique

La mise en service de cette extension de l’installation a été réalisée en 2019.

La phase 2 de construction de l’installation a été conduite entre 2017 et 2023 avec la réalisation de deux nouveaux bâtiments (nommés blocs) accueillant chacun un nouvel axe radiographique (axe 2 et axe 3). Ces blocs sont adjacents au hall d’expériences qui a été modifié entre janvier 2021 et juillet 2022 pour permettre l’intégration des parties terminales des deux nouveaux axes. Ainsi ont été réalisés :

- l’aménagement des espaces hébergeant des équipements des machines (dont équipements de contrôle et servitudes) et leurs diagnostics associés (capteurs dosimétriques et imageurs des faisceaux de photons X) ;

- la modification de systèmes transverses à l’installation (ventilation nucléaire, systèmes de sécurité et de protection des personnes et des biens, système de synchronisation expérimentale, réseaux de communication sécurisés, système de référencement géométrique interne, moyens de manutention lourds).

Une extension au bâtiment de maintien en conditions opérationnelles des machines radiographiques a par ailleurs été construite pour tenir compte des moyens spécifiques aux différents axes.

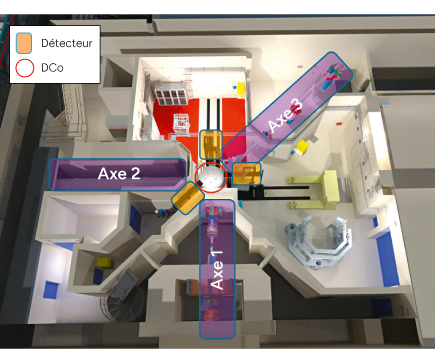

À ce jour, l’axe radiographique n° 2 est en phase de mise en service : les premiers rayons X ont été créés en novembre 2024. L’axe radiographique n° 3 a été mis en service en novembre 2022. La première expérience permettant d’obtenir deux images a été conduite en décembre 2023 (axe 1 et axe 3), et la première expérience à pleine capacité (trois axes) est attendue pour décembre 2025. La figure 2 montre, dans une représentation 3D, la disposition du hall d’expérience lors de la réalisation d’une expérience.

L’enjeu est d’obtenir, avec les trois axes, le rythme expérimental constaté avec un seul axe. Cela impliquera d’optimiser la conception et l’ordonnancement des expériences ainsi que les opérations de préparation des trois axes. Pour cela, il est nécessaire d’étendre les plages de fonctionnement afin de minimiser l’impact des activités de maintien en conditions opérationnelles pendant la durée d’exploitation nominale des machines radiographiques. Le travail est donc réparti entre deux équipes, une première en heures ouvrées et une deuxième en heures non ouvrées, pour couvrir une amplitude horaire de 8 h 00 à minuit.

L’organisation de l’unité Epure

L’unité Epure a été créée pour exploiter l’installation et pour réaliser les essais de chaque nation. Depuis 2014, l’installation dispose d’une organisation entièrement binationale. Toutes les fonctions transverses partageables sont gérées par des équipes mixtes franco-britanniques. Il s’agit en particulier des activités associées à l’exploitation des machines radiographiques et au suivi des actions de maintenance de l’ensemble des moyens communs d’infrastructure globale ou plus spécifiques (ventilation, courants forts et faibles, équipements de manutention-levage, machines radiographiques).

Les parties administratives concernant la planification, le secrétariat (sur réseau partagé dédié) ainsi que la réalisation de la radioprotection sont également assurées par des personnels français et britanniques.

En complément, une équipe dédiée par nation assure les activités non partageables. Cela concerne essentiellement les fonctions de préparation des objets expérimentaux, de conduite des expériences et d’acquisition-enregistrement des données sensibles qui en sont issues.

Les principes d’exploitation de l’installation

Le bâtiment doit permettre d’exploiter des matières pyrotechniques, des matières nucléaires et des informations classifiées (secrètes ou très secrètes), françaises ou britanniques.

Pour les matières pyrotechniques, une enceinte pyrotechnique est définie. C’est une première source de contraintes d’exploitation, dans un cadre réglementaire qui impose son propre référentiel (six dossiers d’étude de sécurité du travail pyrotechnique ayant reçu l’avis favorable de l’inspecteur des poudres et explosifs, puis approuvés par le directeur du CEA - DAM, ainsi qu’un dossier de transport pyrotechnique).

Pour la gestion des matières nucléaires, il s’agit également d’une installation individuelle, au sein de laquelle se trouve une zone délimitée au sens radiologique. Cela implique d’autres règles d’exploitation, c’est un second cadre réglementaire qui impose son propre référentiel (trois rapports provisoires de sûreté validés par l’Autorité de sûreté nucléaire de défense ainsi que des règles générales d’exploitation).

Concernant les informations classifiées de chaque pays, l’installation doit abriter des locaux spécifiques à chaque nation pour les informations non partageables (locaux d’assemblage des expériences, zones d’acquisition des informations sensibles issues des expériences ou encore certains bureaux).

J. Beaubernard CEA - DAM, centre de Valduc

figure 2

Représentation 3D du hall d’expérience avec identification de l’extrémité des trois sources de rayons X, les détecteurs associés et le dispositif de confinement.

Représentation 3D du hall d’expérience avec identification de l’extrémité des trois sources de rayons X, les détecteurs associés et le dispositif de confinement.

Article précédent

Article précédent