Les accélérateurs linéaires à induction

Les machines des axes 1 et 3 de l’installation Epure sont des accélérateurs spécifiques à la radiographie éclair ; ce sont des accélérateurs linéaires à induction (LIA pour linear induction accelerator), construits par la France (CEA - DAM). Détaillons leur fonctionnement.

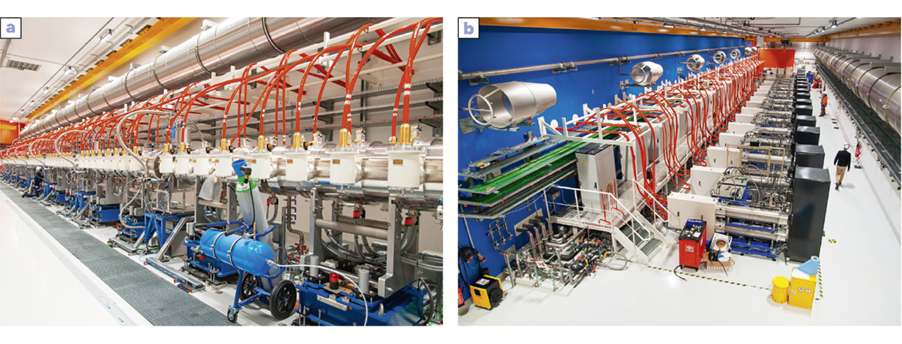

Les accélérateurs linéaires à induction produisent un faisceau d’électrons de haute énergie qui génère des rayons X par l’interaction des électrons avec une cible de matière dense, par l’effet du rayonnement de freinage. Les photos de la figure 1 illustrent les deux halls principaux hébergeant l’axe 3 d’Epure, mis en exploitation à la fin de l’année 2023.

Points cruciaux pour le fonctionnement des machines LIA

Une source de rayonnement X produisant la tache focale la plus petite possible requiert une surface de focalisation du faisceau d’électrons également la plus petite possible. De manière simplifiée, seuls des électrons qui se déplacent sur des trajectoires parallèles avec la même énergie peuvent être focalisés par un solénoïde magnétique en un point donné. Cela peut être comparé en optique à la focalisation d’un rayon lumineux monochromatique par une lentille ; la figure 2 illustre cette analogie.

Ce point est crucial pour la performance d’une source radiographique. Il convient donc de générer un faisceau ordonné du point de vue de la cinématique et de l’énergie des électrons et de le transporter sans le dégrader depuis sa zone de création dans la diode de l’injecteur jusqu’à la cible de conversion en rayons X.

La première cause de dégradation de la qualité d’un faisceau d’électrons provient de leur vitesse transverse, qu’il convient de rendre négligeable par rapport à leur vitesse longitudinale. Cela est obtenu en conférant aux électrons la plus grande vitesse longitudinale dès leur extraction dans la diode.

Finalement, il est important de préciser qu’un faisceau d’électrons ne peut être transporté, sur une longue distance, que dans un environnement sous vide poussé (10–10 bar). Cela permet de minimiser les interactions avec des particules résiduelles.

Conception d’une machine de radiographie éclair : prérequis

Plusieurs objectifs sont à considérer pour concevoir une telle machine :

- 1. La tache focale Tf doit être la plus petite possible pour limiter les flous géométriques. Aussi, le faisceau d’électrons doit être focalisé sur une surface la plus petite possible (millimétrique). La figure 3a illustre le lien entre la taille de la tache focale et la zone floue sur le détecteur radiographique.

- 2. Pour former une image contrastée et non bruitée sur le détecteur, la dose, assimilable à la quantité de rayons X, ainsi que leur énergie doivent être élevées du fait des densités importantes des matériaux à traverser.

- 3. En raison des vitesses de déformation des objets étudiés très élevées, le temps de pose doit être bref, d’où la terminologie de radiographie éclair, comme le montre la figure 3b.

Ces paramètres sont reliés par la relation empirique suivante : Dose X ∝ Ee2.7 × I × Tp, où Ee est l’énergie des électrons et I l’intensité du courant du faisceau d’électrons. La dose et le temps de pose étant fixés pour les besoins de la radiographie, cela conduit à la recherche d’un compromis sur le courant I et l’énergie Ee, dont les valeurs optimales sont respectivement de l’ordre de 2 kA et 20 MeV.

Les composants d’un LIA : de l’injecteur d’électrons à la cible de conversion

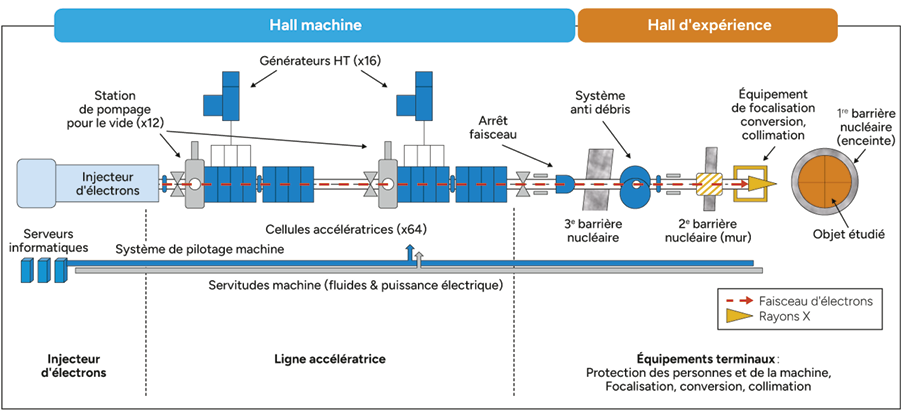

La machine est composée de trois sous-ensembles principaux, ce qu’illustre le schéma présenté sur la figure 4 :

- l’injecteur qui génère le faisceau d’électrons ;

- la ligne accélératrice qui accélère le faisceau tout en le guidant ;

- la partie terminale, qui comprend notamment les équipements finaux pour la focalisation, la conversion et la collimation.

L’injecteur d’électrons

Le premier élément de la machine est l’injecteur, qui génère un faisceau d’électrons d’une intensité de 2 kA avec une durée d’impulsion de l’ordre de 100 ns. Ici aussi les choix de conception de l’injecteur résultent d’un compromis. L’énergie des électrons en sortie d’injecteur est limitée à 4 MeV du fait des contraintes technologiques et de la difficulté à maîtriser les phénomènes de claquage à haute tension : 4 millions de volts sont appliqués entre l’anode et la cathode de la diode.

L’injecteur est lui-même composé des trois sous-

ensembles suivants :

- Le générateur primaire : ce générateur impulsionnel stocke de l’énergie électrique en chargeant durant 1 minute des condensateurs à haute tension à environ 100 kV, et la restitue sous forme impulsionnelle en un temps très bref (une microseconde environ) grâce à un interrupteur rapide. Cette impulsion est appliquée au circuit primaire d’un transformateur. La tension de sortie au circuit secondaire atteint 1,5 MV. L’énergie étant conservée, la puissance de l’impulsion de sortie est amplifiée dans le rapport des durées des charge et décharge (1 min contre 1 μs, soit un gain de 6·106).

- Les lignes de mise en forme : cette impulsion de 1,5 MV est appliquée à une succession de tronçons de lignes coaxiales, d’impédances croissantes, ce qui permet une élévation de tension à 4 MV qui est appliquée au dernier élément de l’injecteur, la diode, dans laquelle est formé le faisceau d’électrons.

- Schématisée sur la figure 5, la diode est composée d’une cathode constituée d’un matériau de type velours et d’une anode, entre lesquelles l’impulsion de tension est appliquée. Le champ électrique généré arrache des électrons au velours et les accélère jusqu’à une énergie d’environ 4 MeV en sortie d’injecteur.

Les électrons qui composent le faisceau ont naturellement tendance à se repousser entre eux. Ces forces répulsives conduisent le faisceau à diverger. Cette divergence est compensée par l’effet d’un champ magnétique produit par un solénoïde.

La ligne accélératrice

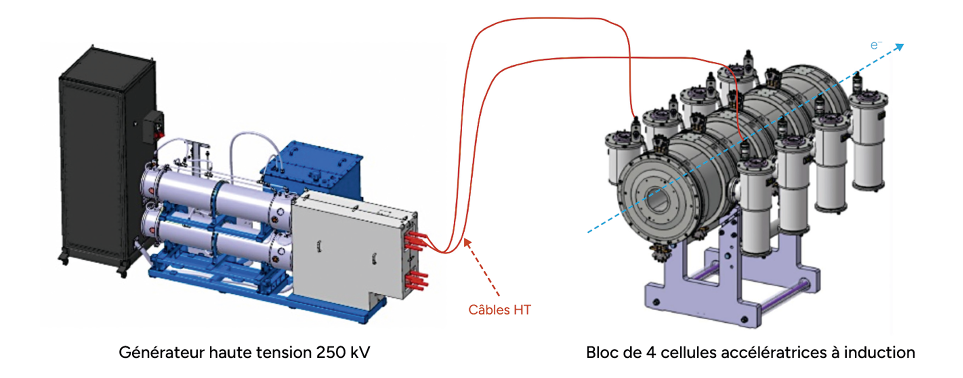

Dans cette deuxième partie de la machine, la plus longue (près de 40 m), le faisceau d’électrons est accéléré jusqu’à l’énergie recherchée d’environ 20 MeV. Il est transporté sous vide dans les cellules accélératrices jusqu’à la partie terminale où se situe la cible de conversion. Cette ligne est constituée de 64 cellules accélératrices à induction, alimentées par des générateurs électriques à haute tension, illustrés sur la figure 6. Huit stations de pompage maintiennent le vide dans le conduit du faisceau.

Les cellules à induction sont constituées d’une anode et d’une cathode entre lesquelles un champ électrique est appliqué, délivrant au faisceau d’électrons une énergie complémentaire de 250 keV, soit au total 64 × 250 keV = 16 MeV. Ainsi, le faisceau d’électrons en fin de ligne accélératrice aura une énergie d’environ 20 MeV (4 MeV en sortie d’injecteur + 16 MeV le long de la ligne accélératrice). Chaque cellule comprend également un solénoïde centré sur l’axe de propagation du faisceau, qui génère le champ magnétique de guidage. Finalement, chaque cellule est équipée de correcteurs de trajectoire.

Les 16 générateurs à haute tension disposés dans le hall des générateurs fournissent les impulsions de tension de 250 kV. Ces impulsions, d’une durée d’environ 100 ns, sont acheminées jusqu’aux cellules par les câbles haute tension.

La partie terminale

Ce troisième sous-ensemble de la machine comprend l’espace de glissement final (EGF) dont l’objectif est d’acheminer le faisceau d’électrons vers l’équipement de focalisation, de conversion et de collimation (EFCC). Tout au long de l’EGF sont répartis des solénoïdes de guidage qui permettent d’éviter la divergence du faisceau, le dispositif d’arrêt du faisceau, le système anti-débris et une station de pompage.

L’espace de glissement final est constitué des composants suivants :

- Dispositif d’arrêt faisceau : ce dispositif est mis en œuvre en sortie de la ligne accélératrice. Il permet de stopper le faisceau d’électrons dans le hall machine, qui héberge la ligne accélératrice. Cette configuration particulière, dévolue aux phases de réglage de la ligne accélératrice, autorise la présence de personnels en toute sécurité dans les locaux adjacents.

- Système anti-débris (voir l’article 3d « Système anti-débris ») : ce système a une fonction de protection de la machine. Lors de la conversion du faisceau d’électrons en rayons X, la cible de conversion est vaporisée et de fines particules remontent dans le conduit faisceau. Afin d’éviter que ces particules ne remontent trop loin, le système anti-débris permet d’obstruer le conduit immédiatement après le passage du faisceau et d’arrêter les débris indésirables.

- Bobines de guidages : ces solénoïdes, répartis sur toute la longueur de l’espace de glissement final, ont une fonction de guidage du faisceau et de conservation de ses propriétés jusqu’à l’équipement final.

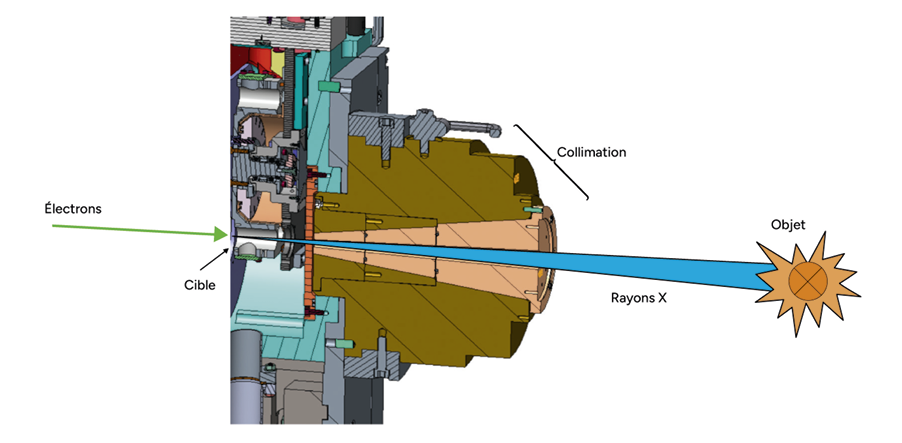

Les trois fonctions de l’équipement de focalisation, de conversion et de collimation sont :

- La focalisation : à la fin de son parcours dans l’espace de glissement final, le faisceau d’électrons possède un diamètre de plusieurs centimètres. Dans le but de minimiser la tache focale, le faisceau est focalisé par un champ magnétique intense.

- La conversion : les machines de radiographie éclair utilisées à Epure génèrent des rayons X issus de l’interaction entre un faisceau d’électrons à haute énergie et une cible de conversion constituée de matière dense. Ce phénomène est appelé rayonnement de freinage ou effet Bremsstrahlung.

- La collimation : lors de l’interaction entre le faisceau et la cible, un lobe de rayonnement X est émis dans toutes les directions de l’espace. Il convient de mettre en place un système de filtrage spatial pour ne conserver que les rayons X émis en direction de l’objet étudié et protéger ainsi des matériels dans le hall d’expérience, tels que les matériels de mesure, les matériels électroniques de pilotage d’équipements, etc. La figure 7 illustre l’effet de la collimation.

B. Cassany, P. Soutenain CEA - DAM, centre du Cesta

figure 1

Photographies de [a] l’accélérateur de l’axe 3 d’Epure composé de l’injecteur et des 64 cellules accélératrices qui sont alimentées par [b] 16 générateurs à haute tension au moyen de 128 câbles à haute tension (rouge).

Photographies de [a] l’accélérateur de l’axe 3 d’Epure composé de l’injecteur et des 64 cellules accélératrices qui sont alimentées par [b] 16 générateurs à haute tension au moyen de 128 câbles à haute tension (rouge).

Les machines de hautes puissances pulsées

figure 2

Analogie entre l’optique et l’électromagnétisme concernant la focalisation d’un rayon lumineux et celle d’un faisceau d’électrons : λ1 > λ2 sont des longueurs d’onde différentes, E1 > E2 sont les énergies d’électrons différentes, f1 et f2, distances focales respectives de λ1 et λ2.

Analogie entre l’optique et l’électromagnétisme concernant la focalisation d’un rayon lumineux et celle d’un faisceau d’électrons : λ1 > λ2 sont des longueurs d’onde différentes, E1 > E2 sont les énergies d’électrons différentes, f1 et f2, distances focales respectives de λ1 et λ2.

figure 3

[a] Illustration de l’influence de la taille de la tache focale sur la qualité d’une image radiographique. [b] Illustration du flou de bougé dû au mouvement de l’objet.

[a] Illustration de l’influence de la taille de la tache focale sur la qualité d’une image radiographique. [b] Illustration du flou de bougé dû au mouvement de l’objet.

figure 4

Les trois sous-ensembles principaux d’un LIA : l’injecteur du faisceau d’électrons, la ligne accélératrice composée de 64 cellules, la partie terminale comprenant notamment l’équipement de focalisation, de conversion et de collimation.

Les trois sous-ensembles principaux d’un LIA : l’injecteur du faisceau d’électrons, la ligne accélératrice composée de 64 cellules, la partie terminale comprenant notamment l’équipement de focalisation, de conversion et de collimation.

figure 5

Schéma de la diode de l’injecteur intégrant une cathode (comprenant le velours) au potentiel –V = 4MV, une anode au potentiel nul, un solénoïde d’extraction.

Schéma de la diode de l’injecteur intégrant une cathode (comprenant le velours) au potentiel –V = 4MV, une anode au potentiel nul, un solénoïde d’extraction.

figure 6

Générateur alimentant un bloc de quatre cellules accélératrices par les câbles à haute tension ; le faisceau d’électrons est représenté par la flèche bleue.

Générateur alimentant un bloc de quatre cellules accélératrices par les câbles à haute tension ; le faisceau d’électrons est représenté par la flèche bleue.

figure 7

Collimation du lobe de rayons X assurée par des pièces en tungstène : une collimation primaire (marron foncé) et une collimation secondaire (marron clair) constituée par trois tronçons coniques changeables (réglage de l’ouverture de l’angle).

Collimation du lobe de rayons X assurée par des pièces en tungstène : une collimation primaire (marron foncé) et une collimation secondaire (marron clair) constituée par trois tronçons coniques changeables (réglage de l’ouverture de l’angle).

Article précédent

Article précédent