Système anti-débris

Un obturateur mécanique rotatif pour des débris de métaux en fusion.

Le faisceau d’électrons impactant la cible de conversion (voir l’article 2c « Source de rayonnement X ») provoque sa destruction. La densité d’énergie déposée est telle que la matière est vaporisée et partiellement transformée en plasma. Alors, comment protéger les organes sensibles de l’accélérateur de ces débris, gouttelettes et particules gazeuses de matériau remontant à grande vitesse (à quelques kilomètres par seconde) ? Quel principe utiliser pour obturer le conduit sous vide en quelques millisecondes ?

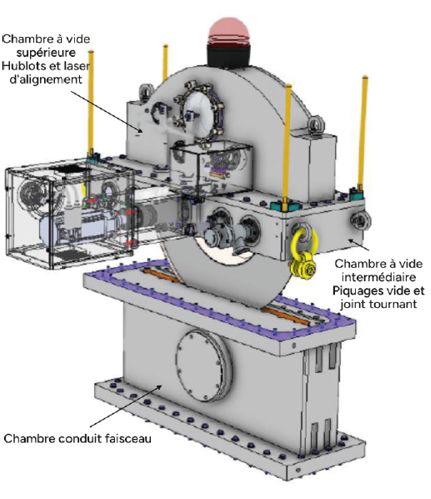

Pour répondre à ce besoin unique, nous avons développé un système mécanique basé sur des disques de grand diamètre (> 1 mètre) tournant à haute vitesse (jusqu’à 6 000 tours par minute). La figure 1 présente une vue 3D du système et la figure 2 une photo de son intégration dans l’installation.

Chaque disque doit être percé pour laisser passer le faisceau d’électrons, être parfaitement synchronisé (dizaine de microsecondes) et donc tourner à une vitesse stabilisée sous vide (< 10-8 bar). La solution retenue utilise un disque très fin (1 mm) dans une nuance de titane résistante ; les forces en périphérie sont telles qu’elles conduisent à l’arrachement de la matière du fait de la force centrifuge (voir encadré 1). La rotation est assurée par un arbre sur roulement à billes. Le moteur ne pouvant être placé sous vide, un roulement dit ferrofluidique (voir encadré 2) assure l’étanchéité entre le volume sous vide et l’extérieur à la pression atmosphérique.

Après un tour, l’ouverture du disque est à nouveau en coïncidence avec le tube à obturer et cela limite l’efficacité. Pour retarder le temps de coïncidence, un autre disque, tournant à une vitesse légèrement différente, est utilisé en série sur la ligne. Grâce à la stabilisation de la rotation de chaque disque, il est possible d’ajouter autant de disques que nécessaire.

Reste une difficulté : les rotations doivent être stabilisées, mais également synchronisées sur une horloge (série régulière de « tops »). Leur phase doit être parfaitement calée alors que les disques sont lancés à grande vitesse. Le CEA - DAM a développé un organe de pilotage d’un moteur électrique qui assure qu’à chaque « top » la position angulaire du disque est identique. En utilisant un tel équipement sur chaque disque, ils tournent au rythme des horloges temporelles qui leur sont attribuées.

Ainsi, sur l’installation Epure, quatre disques sont activés : une paire pour chaque accélérateur de radiographie. Ils protègent efficacement les parties sensibles de la remontée des débris, projetés à grande vitesse, provenant de la pulvérisation de la cible à chaque flash.

C. Vermare CEA - DAM, centre du Cesta

Les machines de hautes puissances pulsées

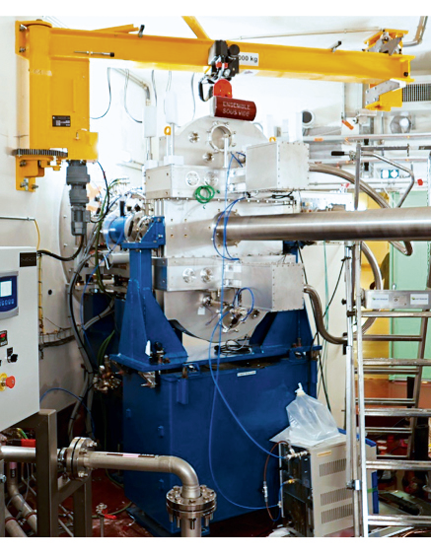

figure 2

Photographie du système anti-débris déployé sur l’accélérateur du troisième axe radiographique d’Epure.

Photographie du système anti-débris déployé sur l’accélérateur du troisième axe radiographique d’Epure.

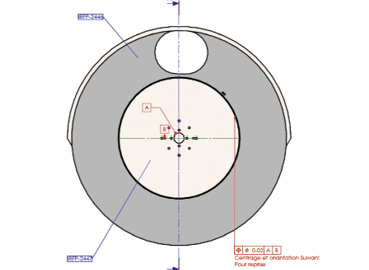

encadré 1

Les efforts appliqués sur le matériau des disques

Le disque a une ouverture qui laisse passer le faisceau. Pour équilibrer le disque et renforcer le matériau en périphérie, une excroissance du disque est placée dans le secteur angulaire de l’ouverture (figure E1-1). Un résultat de modélisation numérique des déformations subies par le disque en rotation (6 000 tr/min) est visible sur la figure E1-2.

Les pressions en jeu imposent l’utilisation d’une nuance particulière de titane pour garantir l’intégrité du disque.

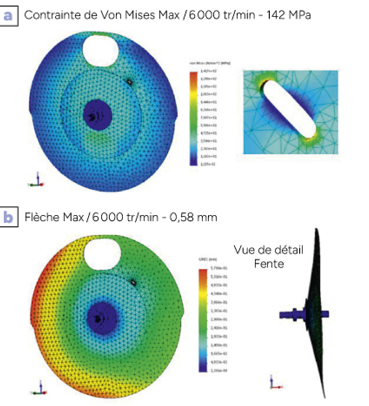

figure E1-2

Résultats de modélisation numérique des efforts et déformations induits sur le disque lors de sa rotation à 6 000 tr/min. [a] Carte des valeurs de contrainte de Von Mises Max avec zoom sur l’ouverture nécessaire pour le capteur optique. [b] Carte des déplacements et vue transverse de la déformation du disque (amplifiée, valeur maximale de 0,58 mm).

Résultats de modélisation numérique des efforts et déformations induits sur le disque lors de sa rotation à 6 000 tr/min. [a] Carte des valeurs de contrainte de Von Mises Max avec zoom sur l’ouverture nécessaire pour le capteur optique. [b] Carte des déplacements et vue transverse de la déformation du disque (amplifiée, valeur maximale de 0,58 mm).

encadré 2

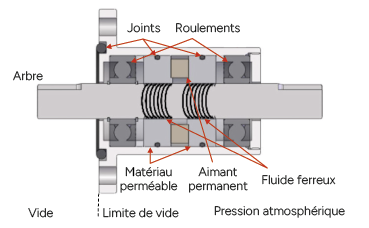

Schéma de principe commenté d’un roulement ferrofluidique

Un fluide ferrofluidique (chargé en particules sensibles au champ magnétique) est emprisonné entre l’arbre et un palier poreux par les lignes de champ magnétique créées par un aimant permanent. La présence stabilisée de cette couche de fluide assure l’étanchéité entre le volume sous vide et l’air ambiant. La figure E2 est un schéma de principe d’un roulement ferrofluidique et de ses principaux constituants.

Article précédent

Article précédent