Au cœur des boules de feu, même les métaux brûlent

Certains explosifs contiennent des particules d’aluminium afin d’améliorer leurs performances, notamment la puissance du souffle produit. Une équipe du CEA - DAM en collaboration avec l’Institut de mécanique des fluides de Toulouse s’est intéressée à la combustion de ces particules au sein des boules de feu se formant à la suite de la détonation d’un explosif [1]. Ce phénomène, appelé postcombustion, est encore mal compris bien qu’il joue un rôle majeur dans le dégagement d’énergie de l’explosif. Le modèle numérique proposé, validé sur des configurations académiques, ouvre la voie à des simulations détaillées de ces boules de feu.

La combustion est un phénomène complexe, notamment au sein des explosifs. C’est une réaction chimique entre un oxydant (carburant) et un réducteur (comburant) dégageant très brutalement de la chaleur. La combustion est donc à l’intersection de plusieurs disciplines incluant la chimie, la thermique et la mécanique des fluides. Les métaux aussi peuvent subir une combustion. Ils sont capables de dégager énormément d’énergie par rapport au volume initial de métal à brûler : ils ont une grande densité énergétique, plus élevée que celle des combustibles comme l’essence. C’est pourquoi depuis de nombreuses années des particules d’aluminium sont ajoutées dans la composition des explosifs afin d’augmenter l’énergie dégagée.

La postcombustion intervient après la détonation de l’explosif. Elle est décrite sur la figure 1 : la détonation libère des gaz et les particules initialement contenues dans l’explosif (étape 1). Comme ces gaz sont chauds et manquent d’oxygène, ils réagissent avec l’oxygène de l’air, ce qui crée la boule de feu. Du fait de l’expansion brutale lors de la détonation (étape 2), du vide ainsi qu’un choc secondaire sont créés à l’intérieur de la boule de feu. Cette dépression induit une implosion (étape 3) faisant revenir le choc secondaire et la boule de feu vers le centre. Le choc secondaire rebondit au centre et repart dans l’autre sens, traversant alors la boule de feu (étape 4). Tous ces phénomènes mélangent les produits de détonation avec l’air, ce qui augmente la quantité totale d’énergie dégagée.

L’association de la combustion des gaz chauds avec celle de l’aluminium rend l’étude du souffle complexe. En effet, une boule de feu est opaque, on ne peut donc pas regarder à travers. De plus, les chocs et les températures élevées (de l’ordre de plusieurs milliers de degrés) rendent les mesures difficiles. Numériquement, le défi consiste à effectuer des simulations précises résolvant en même temps la détonation qui se propage en quelques microsecondes et la combustion de l’aluminium qui dure plusieurs millisecondes. De plus, il faut être capable de modéliser la combustion de particules micrométriques dans une boule de feu de plusieurs dizaines de mètres de rayon. Le développement d’un modèle décrivant la combustion des particules d’aluminium au sein d’un code de calcul constitue une avancée majeure dans la compréhension des mécanismes précédemment décrits. Cela ouvre en effet la voie à la simulation de boules de feu à échelle réelle.

Jusqu’alors, les travaux menés par le CEA - DAM aboutissaient à un modèle précis, mais trop coûteux en temps de calcul [2]. Afin de réduire ces coûts, nous utilisons aujourd’hui des données issues d’une expérience, qui consiste à immobiliser une particule d’aluminium dans un champ magnétique, à la brûler à l’aide d’un laser, et à mesurer les caractéristiques de cette combustion. Cela permet notamment d’accéder à des informations sur la vitesse à laquelle la particule brûle. Nous intégrons ensuite ces données dans les codes de calcul. Grâce à cela, nous obtenons un modèle cohérent avec les modèles précédents, tout en divisant par vingt le temps de calcul.

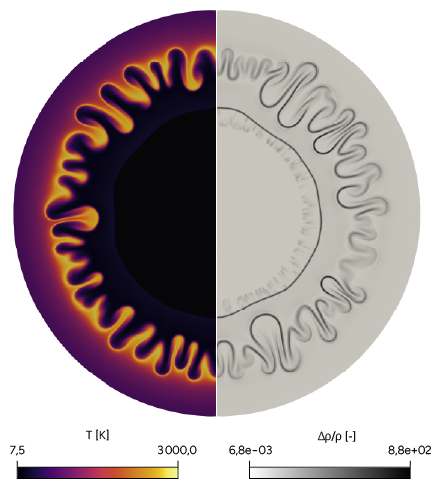

Dans le cadre de la thèse ayant permis la publication du modèle [3], nous avons réalisé un calcul sur ce qui se passe une dizaine de microsecondes après la détonation d’une charge de TNT contenant des particules d’aluminium, présenté sur la figure 2. Bien qu’étant essentiellement une démonstration des capacités du modèle, les résultats semblent indiquer que la combustion des particules d’aluminium se produit majoritairement lors de la phase d’implosion, quand la boule de feu revient vers le centre de l’explosif. Le modèle développé permettra de fournir des données aux scientifiques calculant le souffle des explosifs. Des perspectives d’amélioration sont à l’étude, notamment pour démarrer la simulation dès la détonation de l’explosif et pour intégrer un modèle d’allumage des particules déjà développé au CEA - DAM [4].

A. Gosset, J. Suarez, S. Courtiaud CEA - DAM, centre de Gramat

L. Selle Institut de mécanique des fluides de Toulouse, université de Toulouse, CNRS, Toulouse

figure 2

Simulation de la phase d’implosion. À gauche : température T des gaz. La zone de mélange est visible par sa haute température (en jaune). À droite, le gradient de densité Δρ/ρ permet de visualiser la zone de mélange, mais aussi le choc secondaire (arc de cercle) et la présence des particules derrière le choc (stries causées par la traînée des particules dans le gaz).

Simulation de la phase d’implosion. À gauche : température T des gaz. La zone de mélange est visible par sa haute température (en jaune). À droite, le gradient de densité Δρ/ρ permet de visualiser la zone de mélange, mais aussi le choc secondaire (arc de cercle) et la présence des particules derrière le choc (stries causées par la traînée des particules dans le gaz).

références

1

A. Gosset, J. Suarez, S. Courtiaud, L. Selle « Modeling of micro aluminum particle flames using particle burning time », Combustion Science and Technology, 196(13), p. 2104-2127 (2024).

2

J. Suarez Modélisation de la combustion diphasique de l’aluminium et application sur la post-combustion d’une charge d’explosif condensé dans l’air, thèse de doctorat de l’université de Toulouse, soutenue le 30 septembre 2020.

3

A. Gosset Numerical modeling of aluminum combustion in hot, high pressure gases, thèse de doctorat de l’université de Toulouse, soutenue le 17 janvier 2024.

4

G. Baudin, M. Genetier, T. Elia, L. Catoire « Aluminum powder heat and combustion modeling inside the detonation products of high explosives », proc. 16th International Detonation Symposium, p. 1410-1419 (2020).

Article précédent

Article précédent