Mieux comprendre la formation d’un nuage de particules sous choc grâce à la lumière

Lors de l’interaction d’une onde de choc avec les défauts de surface d’un métal, un nuage de particules est éjecté à grande vitesse. Ces particules peuvent perturber fortement le fonctionnement d’expériences comme celles réalisées sur le Laser Mégajoule. Pour mieux caractériser les processus physiques responsables de leur formation et de leur propagation, le nuage est éclairé avec un faisceau laser et le signal réfléchi est analysé. Une collaboration entre le CEA - DAM et l’Institut Langevin à Paris a modélisé l’interaction lumière-particules. Ce travail a permis de mieux comprendre les expériences d’éjection de matière sous choc et d’améliorer les modèles développés pour les restituer [1].

Lorsqu’une onde de choc traverse un échantillon métallique, elle interagit avec sa surface, au contact du milieu environnant, vide ou gaz. Cette surface, dite libre, n’est jamais parfaitement plane. Elle comporte toujours des défauts géométriques se présentant souvent sous la forme de rainures sinusoïdales ou triangulaires (figure 1), issues par exemple d’opérations mécaniques d’usinage ou de polissage. La profondeur des défauts est de l’ordre de quelques microns et leur largeur de quelques dizaines de microns.

L’interaction du choc avec un défaut provoque son inversion géométrique. Par exemple, dans le cas d’un défaut triangulaire, le creux de la rainure en retrait de la surface libre passe devant celle-ci. En outre, si l’intensité du choc est suffisamment importante, le métal peut fondre sous l’action de l’onde de choc, soit directement, soit après que celle-ci a rebondi sur la surface libre. L’inversion géométrique de chaque défaut se traduit alors par l’éjection d’une nappe de métal liquide à très grande vitesse (plusieurs milliers de kilomètres par heure). Chaque nappe se développe, s’étire et finit par se fragmenter en de multiples particules, appelées éjecta (figure 1).

Comprendre et simuler l’ensemble des processus physiques conduisant à la formation de ces éjecta est un défi pour les physiciens, qui souhaitent connaître l’évolution avec le temps du rayon et de la vitesse des éjecta.

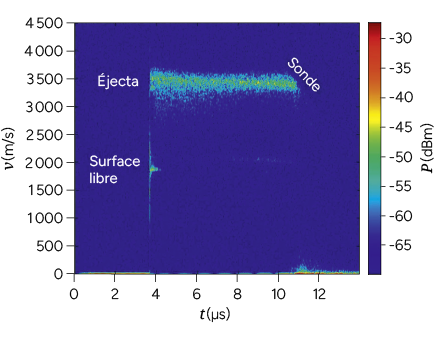

Pour cela, nous éclairons le nuage d’éjecta au moyen d’un faisceau laser et nous recueillons l’énergie lumineuse qu’ils rétrodiffusent, qui est analysée par une technique d’interférométrie optique. Le principe de mesure est celui des radars : lorsque le faisceau laser interagit avec un objet en mouvement, il revient avec une fréquence légèrement décalée décalage Doppler, proportionnelle à la vitesse de l’objet. Un résultat de mesure, obtenu grâce à la sonde du CEA DAM, est représenté sous la forme d’un spectrogramme (figure 2), permettant de visualiser l’évolution en fonction du temps de la vitesse des éjecta et de la surface libre.

Pour déterminer les propriétés du nuage, nous nous aidons de la simulation numérique. La principale difficulté provient du fait qu’il n’est pas possible d’y remonter de manière univoque à partir d’une seule mesure, car des hypothèses différentes peuvent aboutir à des spectrogrammes similaires [2]. Grâce à une modélisation de l’interaction de la lumière avec les éjecta et de son transport dans le nuage, l’équipe formée de membres du CEA DAM et de l’Institut Langevin a permis de corriger certaines hypothèses et d’accroître la confiance dans nos modèles d’éjection.

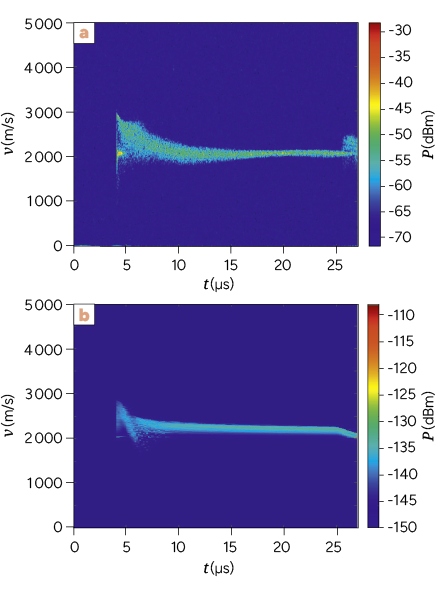

Jusqu’à présent, les physiciens postulaient que la densité de répartition spatiale des particules était faible. Le flux lumineux n’interagit alors qu’une seule fois avec le nuage avant d’en ressortir (on parle de diffusion simple). L’étude a au contraire mis en évidence la prédominance des effets de multidiffusion de la lumière dans certaines zones du nuage [3]. Une autre hypothèse consistait à considérer que le nombre de particules du nuage ayant un rayon α variait selon une loi de puissance. À partir d’expériences d’éjection de matière sous chocs réalisées avec du gaz, l’étude a démontré [1] que cette loi était incomplète, et qu’elle devait plutôt obéir à une loi de distribution de type log-normale. La figure 3 montre un bon accord entre l’expérience et la simulation.

* Actuellement à Physics and Astronomy, University of Exeter, Exeter, Royaume-Uni.

J. A. Don Jayamanne*, R. Outerovitch, F. Ballanger, J. Bénier, E. Blanco, J. Tailleur, A. Hervouët, P. Gandebœuf, J.-R. Burie CEA - DAM, centre DAM Île-de-France

O. Durand CEA - DAM, centre DAM Île-de-France /

Université Paris-Saclay, CEA, Laboratoire matière en conditions extrêmes (LMCE), Bruyères-le-Châtel

C. Chauvin, P. Hereil CEA - DAM, centre de Gramat

R. Pierrat, R. Carminati Institut Langevin, ESPCI Paris, Université PSL, CNRS, Paris

R. Carminati Institut d’optique Graduate School, Université Paris-Saclay, Palaiseau

figure 2

Spectrogramme expérimental obtenu lors d’une expérience de mise sous choc d’un échantillon d’étain en contact avec le vide. La surface libre de l’échantillon d’étain comporte à sa surface des rainures triangulaires de profondeur 8 μm et de période 25 μm. À partir de l’instant t0 = 4 μs, la sonde de vélocimétrie hétérodyne détecte la surface libre de l’échantillon qui se déplace à une vitesse d’environ 1 800 m/s, ainsi que le nuage d’éjecta situé devant, en vol balistique à des vitesses autour de 3 500 m/s. L’axe P indique la puissance en dB·m du signal lumineux rétrodiffusé par les particules.

Spectrogramme expérimental obtenu lors d’une expérience de mise sous choc d’un échantillon d’étain en contact avec le vide. La surface libre de l’échantillon d’étain comporte à sa surface des rainures triangulaires de profondeur 8 μm et de période 25 μm. À partir de l’instant t0 = 4 μs, la sonde de vélocimétrie hétérodyne détecte la surface libre de l’échantillon qui se déplace à une vitesse d’environ 1 800 m/s, ainsi que le nuage d’éjecta situé devant, en vol balistique à des vitesses autour de 3 500 m/s. L’axe P indique la puissance en dB·m du signal lumineux rétrodiffusé par les particules.

figure 1

Illustration du mécanisme de micro-éjection dans une expérience typique d’éjection sous choc. Lorsqu’elle atteint la surface libre, l’onde de choc entre d’abord en contact avec le fond des rainures orientées vers l’intérieur. Elle rebondit ensuite sur la surface libre et les rainures deviennent des microjets (ou des nappes en deux dimensions) de métal liquide orientés vers l’avant de la surface libre (vers l’extérieur). Les microjets s’étirent jusqu’à ce que la tension de surface du métal ne suffise plus à assurer leur cohésion. Ils se fragmentent alors, produisant un nuage d’éjecta.

Illustration du mécanisme de micro-éjection dans une expérience typique d’éjection sous choc. Lorsqu’elle atteint la surface libre, l’onde de choc entre d’abord en contact avec le fond des rainures orientées vers l’intérieur. Elle rebondit ensuite sur la surface libre et les rainures deviennent des microjets (ou des nappes en deux dimensions) de métal liquide orientés vers l’avant de la surface libre (vers l’extérieur). Les microjets s’étirent jusqu’à ce que la tension de surface du métal ne suffise plus à assurer leur cohésion. Ils se fragmentent alors, produisant un nuage d’éjecta.

figure 3

[a] Spectrogramme expérimental dans l’air. Le nuage d’éjecta est créé vers t = 4 μs. Le front d’éjecta est fortement ralenti et subit de la fragmentation dans l’air non choqué jusqu’à t = 10 μs. De t = 10 à t = 20 μs, les particules les plus lentes retombent dans l’air choqué et sont réaccélérées. De t = 20 à t = 27 μs, toutes les particules semblent se déplacer à la même vitesse que celle de la surface libre. [b] Spectrogramme simulé dans l’air en bon accord avec le spectrogramme expérimental.

[a] Spectrogramme expérimental dans l’air. Le nuage d’éjecta est créé vers t = 4 μs. Le front d’éjecta est fortement ralenti et subit de la fragmentation dans l’air non choqué jusqu’à t = 10 μs. De t = 10 à t = 20 μs, les particules les plus lentes retombent dans l’air choqué et sont réaccélérées. De t = 20 à t = 27 μs, toutes les particules semblent se déplacer à la même vitesse que celle de la surface libre. [b] Spectrogramme simulé dans l’air en bon accord avec le spectrogramme expérimental.

références

1

J. A. Don Jayamanne, R. Outerovitch, F. Balanger, J. Bénier, E. Blanco, C. Chauvin, P. Hereil, J. Tailleur, O. Durand, R. Pierrat, R. Carminati, A. Hervouët, P. Gandebœuf, J.-R. Burie « Recovering particle velocity and size distributions in ejecta with photon Doppler velocimetry », J. Appl. Phys., 136.8, 083111 (2024).

2

W. T. Buttler, R. J. R. Williams, F. M. Najjar « Foreword to the special issue on ejecta », J. Dyn. Behav. Mater., 3.2, p. 151-155 (2017).

3

J. A. Don Jayamanne, J.-R. Burie, O. Durand, R. Pierrat, R. Carminati « Characterization of ejecta in shock experiments with multiple light scattering », J. Appl. Phys., Cambridge, 135.7, 073105 (2024).

Article précédent

Article précédent