Laser Mégajoule : vers des faisceaux plus performants

Une expérience de physique sur le Laser Mégajoule consiste à envoyer tout ou partie des 176 faisceaux laser sur une cible dont la très forte compression déclenche en son cœur des réactions de fusion nucléaire. Si la propagation du laser n’est pas optimale, les pertes d’énergie et les variations d’intensité limitent le nombre de réactions de fusion et peuvent alors remettre en cause la réussite de l’expérience. Nous avons déterminé un réglage du laser qui supprime quasiment les variations d’intensité et réduit de moitié les pertes d’énergie [1,2].

Le Laser Mégajoule, au centre CEA - DAM du Cesta, près de Bordeaux, est un des lasers les plus énergétiques au monde. Il a pour objectif d’étudier la matière dans des conditions de température et de pression extrêmes, comme celles rencontrées pendant le fonctionnement d’une arme nucléaire ou au cœur d’une étoile. Une expérience sur un tel laser consiste à focaliser les faisceaux directement ou indirectement sur une cible qui subit alors une forte compression. La cible est une capsule en plastique de quelques millimètres de diamètre contenant un mélange de deutérium et de tritium dont la compression peut engendrer des réactions de fusion nucléaire.

Au début de l’expérience, les premières couches de matière de la cible sont chauffées par absorption de l’énergie du laser et deviennent rapidement un plasma, c’est-à-dire un mélange d’ions et d’électrons. La propagation du laser dans ce plasma jusqu’aux dernières couches de matière est très perturbée par couplage avec le plasma : des pertes d’énergie sont constatées à cause d’un phénomène de diffusion, et en particulier de rétrodiffusion. Pire, l’amplitude de ce phénomène varie dans l’espace et dans le temps, et ces variations peuvent conduire à une compression asymétrique, perte de symétrie qui peut in fine compromettre l’atteinte du nombre de réactions nucléaires recherché pour l’expérience considérée. Il est donc indispensable de réduire ces variations autant que possible. Notons que le CEA - DAM veut de toute façon limiter les pertes d’énergie pour une raison évidente de coût et d’optimisation de performance de l’installation, mais aussi parce que l’intensité rétrodiffusée (diffusion arrière) endommage les composants optiques.

Pour rendre la compression de la capsule plus symétrique et limiter le couplage cohérent du laser au plasma, nous cherchons d’une part à adapter la dimension de la tache focale du laser à celle de la cible et d’autre part à gommer ou lisser les surintensités, c’est-à-dire les points dits points chauds sur la tache focale, où l’intensité atteint son maximum de variation.

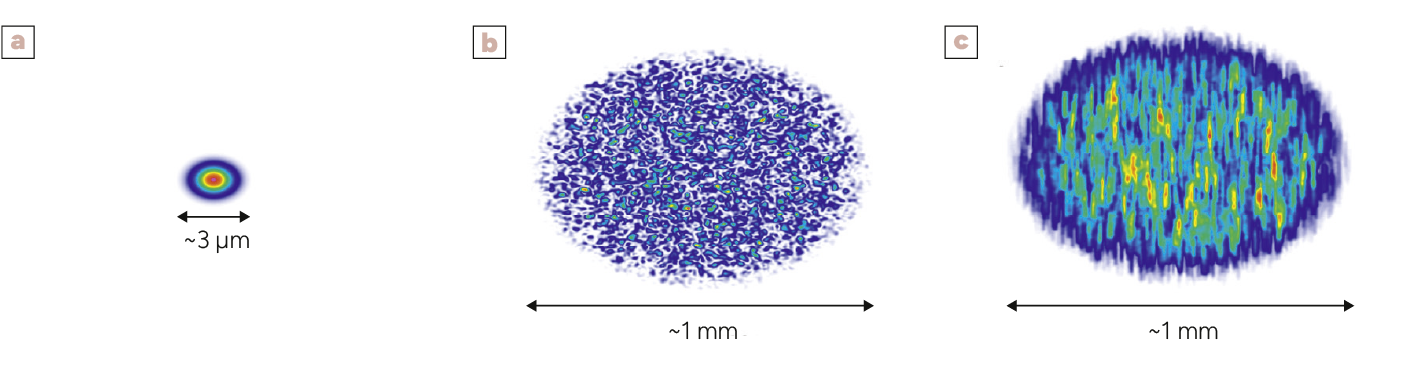

L’extraction et le transport des fortes énergies du Laser Mégajoule se font au moyen de faisceaux de grande dimension, de géométrie carrée de 40 cm de côté. La focalisation directe d’un tel faisceau sur la cible concentre l’énergie sur une surface d’environ 10 μm2 (figure 1a). La capsule étant millimétrique, il nous faut augmenter la dimension de cette tache focale. Pour cela, un composant optique, appelé lame de phase, est utilisé avant la focalisation pour étaler la zone d’éclairement sur une tache focale de surface égale à 1 mm2 (figure 1b), soit un agrandissement de 100 000. Cette première étape revient à « casser » la cohérence spatiale du faisceau laser pour obtenir une tache focale adaptée. Elle engendre inévitablement, dans le cas d’un faisceau possédant une seule couleur (ou longueur d’onde), de nombreuses surintensités dans la tache focale, comme on le voit sur la figure 1b, faisant apparaître une microstructuration.

Alors, comment faire pour lisser ces surintensités ? Le principe est de les faire bouger rapidement dans le temps et dans l’espace, de sorte qu’elles aient presque disparu (figure 1c) à l’échelle de variation temporelle du plasma. Pour cela, on utilise un modulateur optique qui permet de changer plusieurs fois de couleur et de revenir à la couleur de départ toutes les 70 picosecondes, soit une fréquence de modulation de 14,25 GHz. À ce modulateur est associée une optique diffractive. Cette optique a le même effet que la goutte de pluie créant un arc-en-ciel en diffractant la lumière blanche du Soleil : les différentes couleurs parcourent des chemins différents et se retrouvent décalées sur la tache focale. Les surintensités se déplacent ainsi très rapidement et en moyenne disparaissent presque complètement (figure 1c). Cette seconde étape qui « brise » la cohérence temporelle du faisceau, associée à la première étape, qui brise la cohérence spatiale, s’appelle le lissage optique.

Des surintensités presque disparues… mais pas tout à fait. Leurs déplacements laissent une trace qui se voit dans l’énergie laser réfléchie par le plasma dans la direction du laser (rétrodiffusion), évaluée par le coefficient de réflexion (figure 2). En effet, les précédents travaux de simulation numérique effectués par notre équipe [3] ont confirmé que le coefficient de réflexion évolue au cours du temps, comme le montre la courbe bleue de la figure 2 ; il reflète les variations d’intensité du faisceau laser sur cible.

Le type de l’optique diffractive et la fréquence du modulateur choisis pour le Laser Mégajoule sont tels que les différentes couleurs engendrées sont exactement séparées de la taille moyenne d’une surintensité. Une fréquence plus basse conduit à un décalage spatial des surintensités trop faible pour que le lissage soit optimal. Une fréquence plus haute conduit inutilement à un décalage important et le lissage n’est pas meilleur. Jusqu’ici, la communauté scientifique considérait que le réglage idéal du modulateur était une fréquence de 14,25 GHz. Néanmoins, cette considération purement spatiale n’est pas suffisante. Nous avons démontré par la simulation numérique que le doublement de la fréquence du modulateur à 28,5 GHz permettait de réduire de 50 % la valeur moyenne du coefficient de réflexion, mais surtout d’un facteur 7 l’amplitude des oscillations (figure 2) [1].

Après ces travaux numériques, des mesures précises des variations temporelles du coefficient de réflexion sont envisagées sur le Laser Mégajoule afin de mettre en œuvre une augmentation de la fréquence et d’en tirer les bénéfices.

A. Fusaro, D. Penninckx, R. Collin, G. Riazuelo, P. Loiseau, O. Thauvin CEA - DAM, centre DAM Île-de-France

figure 1

[a] Tache focale d’un faisceau du Laser Mégajoule à une seule longueur d’onde. [b] Tache focale du même faisceau dont l’énergie est étalée sur une grande surface adaptée à la cible ; des surintensités apparaissent et créent une microstructuration. [c] Tache focale du même faisceau dont la longueur d’onde varie dans le temps et sur la surface de la tache : les surintensités sont lissées. Ces images sont issues de simulations numériques. Dans l’échelle de couleur, le rouge (resp. le blanc) correspond au maximum (resp. minimum) d’intensité, intensité maximale différente pour chaque image.

[a] Tache focale d’un faisceau du Laser Mégajoule à une seule longueur d’onde. [b] Tache focale du même faisceau dont l’énergie est étalée sur une grande surface adaptée à la cible ; des surintensités apparaissent et créent une microstructuration. [c] Tache focale du même faisceau dont la longueur d’onde varie dans le temps et sur la surface de la tache : les surintensités sont lissées. Ces images sont issues de simulations numériques. Dans l’échelle de couleur, le rouge (resp. le blanc) correspond au maximum (resp. minimum) d’intensité, intensité maximale différente pour chaque image.

figure 2

Évolution simulée numériquement du coefficient de réflexion du faisceau laser avec la fréquence actuelle du modulateur du Laser Mégajoule de 14,25 GHz (bleu) ou avec une fréquence double de 28,5 GHz (rouge). Cette dernière supprime quasiment les variations d’intensité (réduction d’un facteur sept) et permet de diminuer les pertes moyennes de 50 %.

Évolution simulée numériquement du coefficient de réflexion du faisceau laser avec la fréquence actuelle du modulateur du Laser Mégajoule de 14,25 GHz (bleu) ou avec une fréquence double de 28,5 GHz (rouge). Cette dernière supprime quasiment les variations d’intensité (réduction d’un facteur sept) et permet de diminuer les pertes moyennes de 50 %.

références

1

A. Fusaro, R. Collin, G. Riazuelo, P. Loiseau, O. Thauvin, D. Penninckx « On the improvement of smoothing by spectral dispersion efficiency for laser-plasma interaction », Physics of Plasmas, https://doi.org/10.1063/5.0179568 (2024).

2

D. Penninckx, A. Fusaro, R. Collin, G. Riazuelo, P. Loiseau, O. Thauvin « Optimization of smoothing by spectral dispersion with a sinusoidal phase modulation », High Energy Density Physics, https://doi.org/10.1016/j.hedp.2024.101123 (2024).

3

M. Duluc, D. Penninckx, P. Loiseau, G. Riazuelo, A. Bourgeade, A. Chatagnier, E. D’humières « Comparison of longitudinal and transverse smoothing by spectral dispersion on stimulated Brillouin backscattering in inertial confinement fusion plasmas », Physics of Plasmas, https://doi.org/10.1063/1.5089113 (2019).

Article précédent

Article précédent