Exploration de l’intérieur de Saturne avec des simulations atomiques

Des simulations numériques à l’échelle atomique (dites ab initio) ont permis de mieux appréhender la structure interne de la planète Saturne [1]. Ces résultats permettent au CEA - DAM de mieux comprendre le comportement de la matière dans des conditions extrêmes de température et de pression.

La description de la matière dans des conditions simultanées de haute pression (un million d’atmosphères) et de températures de l’ordre de 10 000 K est délicate tant numériquement qu’expérimentalement. Pour les simulations numériques, les processus physiques mis en jeu sont complexes et font intervenir des phénomènes quantiques, ce qui implique des simulations numériques à l’échelle atomique, coûteuses en ressources de calcul. Du point de vue expérimental, les limitations technologiques ne nous permettent pas d’atteindre simultanément ces conditions. À défaut d’expériences en laboratoire, Saturne, sixième planète du Système solaire et géante gazeuse, offre un laboratoire naturel.

En effet, différentes sondes spatiales ayant exploré Saturne ont mis en évidence le caractère unique de cette planète. Les survols par Pioneer 11, Voyager 1 et 2 et par Cassini ont permis d’observer un champ magnétique spécifique. Un champ magnétique apparaît avec le mouvement d’un fluide conducteur à l’intérieur de la planète. Nos simulations numériques ont pour but de déterminer une cartographie des propriétés physiques de la matière à l’intérieur de Saturne, en nous basant sur les derniers modèles astrophysiques. Elles permettent de mieux comprendre sa structure interne. Des simulations magnétohydrodynamiques permettent ensuite de comprendre la génération du champ magnétique [1].

Structure interne de Saturne

Les modèles de formation de planète suggèrent que Saturne s’est constituée par accrétion d’éléments solides sur une période de quelques millions d’années, jusqu’à atteindre une masse d’environ dix fois celle de la Terre. Cette masse critique a permis à la planète d’attirer rapidement le gaz environnant. Cette enveloppe gazeuse, principalement composée d’hydrogène et d’hélium, devrait avoir une composition proche de celle dite de la nébuleuse protosolaire, avec environ 27,5 % de sa masse en hélium. Cependant, les mesures prises par la sonde Cassini montrent une concentration bien inférieure, oscillant entre 4 et 13 % dans les couches externes. Cela suggère que des processus internes ont redistribué l’hélium vers les couches profondes de la planète, une hypothèse confirmée par les études gravitationnelles qui estiment la distribution de la masse à l’intérieur de Saturne.

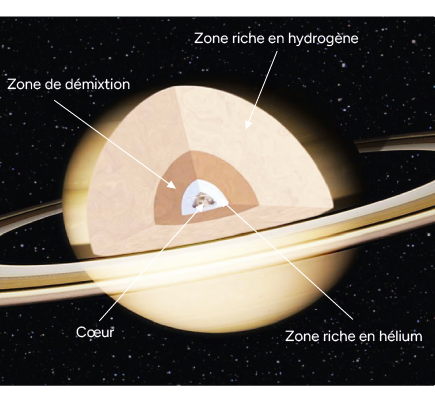

D’un point de vue microscopique, cette séparation hydrogène-hélium se comprend assez bien. À haute pression, l’hydrogène prend une forme métallique. En revanche, l’hélium, dans les mêmes conditions, inhibe fortement la conduction électrique. Cette différence de comportement conduit à la séparation progressive de l’hélium et de l’hydrogène, par un processus de démixtion, semblable à l’incapacité de l’huile et de l’eau à se mélanger. Une fois séparé de l’hydrogène, l’hélium, plus dense, se sédimente vers les couches internes, où sa concentration atteint alors 95 % (voir figure 1), en deçà de la zone de démixtion. Cette évolution de la concentration en fonction de la profondeur a un impact majeur sur les propriétés physiques locales.

Une zone riche en hélium

Les simulations ont permis de calculer la conductivité électrique et la viscosité de l’enveloppe de Saturne à différentes profondeurs. Ces deux grandeurs sont primordiales pour déterminer un modèle du champ magnétique de Saturne. Une planète ne peut avoir de champ magnétique que s’il existe une zone interne constituée d’un fluide conducteur en mouvement convectif et ayant un flot turbulent. La grandeur conductivité électrique nous permet de caractériser le caractère conducteur du fluide. La grandeur viscosité pilote la dynamique du fluide. Plus la viscosité est faible, plus le mouvement convectif est aisé et plus la turbulence peut se développer, ce qui facilite la génération d’un champ magnétique.

En revanche, en deçà de la zone de démixtion se trouve une épaisse zone riche en hélium, où la conductivité électrique diminue fortement et la viscosité augmente nettement. Cela inhibe la turbulence du fluide (voir figure 2). Il est donc peu probable qu’un champ magnétique puisse être généré efficacement dans cette région. La zone de génération du champ magnétique semble donc se limiter à la région composée de la zone de démixtion et de la couche externe d’hydrogène métallique (située entre 20 000 et 45 000 km, voir figure 1), avec une zone faiblement conductrice en deçà, ce qui est spécifique de cette planète. Il est probable que cette structure unique soit à l’origine de la nature du champ magnétique de Saturne.

Le développement de simulations magnétohydrodynamiques, se basant sur les données calculées dans notre étude, permettra de mieux caractériser le lien entre cette distribution de l’hélium et la génération du champ magnétique. La combinaison de mesures astrophysiques, de modèles physiques et de calculs à l’échelle atomique permet ainsi de mieux comprendre les propriétés de la matière dans des conditions extrêmes ainsi que la relation entre l’échelle microscopique (atomique) et les propriétés macroscopiques.

F. Soubiran CEA - DAM, centre DAM Île-de-France

M. Preising, M. French, R. Redmer Universität Rostock, Rostock, Allemagne

C. Mankovich California Institute of Technology, Pasadena, États-Unis

figure 1

Structure interne de Saturne issue de nos simulations. La zone de démixtion est estimée s’étendre entre 20 000 et 30 000 km de distance au centre. Une zone contenant 95 % d’hélium en masse se situe entre la zone de démixtion et le cœur de Saturne. Au-delà de la zone de démixtion (> 30 000 km), la couche externe est riche en hydrogène, d’abord métallique (< 45 000 km) puis moléculaire.

Structure interne de Saturne issue de nos simulations. La zone de démixtion est estimée s’étendre entre 20 000 et 30 000 km de distance au centre. Une zone contenant 95 % d’hélium en masse se situe entre la zone de démixtion et le cœur de Saturne. Au-delà de la zone de démixtion (> 30 000 km), la couche externe est riche en hydrogène, d’abord métallique (< 45 000 km) puis moléculaire.

figure 2

Évolution simulée de la conductivité (bleu) et de la viscosité cinématique (rouge) en fonction de la distance au centre de la planète. La zone riche en hélium présente une faible conductivité électrique et une viscosité plus élevée que le reste de l’enveloppe. Ces propriétés sont défavorables à la génération d’un champ magnétique dans cette zone. Nos simulations montrent que la conductivité et la viscosité sont faibles dans les régions externes, car l’hydrogène y est sous forme moléculaire et peu dense. Dans la zone de démixtion où l’hydrogène devient métallique, la conductivité augmente significativement tandis que la viscosité reste presque inchangée. C’est à partir de cette profondeur que l’on s’attend à la génération du champ magnétique.

Évolution simulée de la conductivité (bleu) et de la viscosité cinématique (rouge) en fonction de la distance au centre de la planète. La zone riche en hélium présente une faible conductivité électrique et une viscosité plus élevée que le reste de l’enveloppe. Ces propriétés sont défavorables à la génération d’un champ magnétique dans cette zone. Nos simulations montrent que la conductivité et la viscosité sont faibles dans les régions externes, car l’hydrogène y est sous forme moléculaire et peu dense. Dans la zone de démixtion où l’hydrogène devient métallique, la conductivité augmente significativement tandis que la viscosité reste presque inchangée. C’est à partir de cette profondeur que l’on s’attend à la génération du champ magnétique.

références

1

M. Preising, M. French, C. Mankovich, F. Soubiran, R. Redmer « Material properties of Saturn’s interior from ab initio simulations », Astrophysical Journal Supplement Series, 269, p. 47 (2023).

Article précédent

Article précédent