Laser Mégajoule : tout est prêt pour étudier l’effet mécanique du choc laser sur le porte-cible

Les expériences menées sur le Laser Mégajoule permettent d’atteindre des conditions expérimentales extrêmes. Ces conditions s’accompagnent de contraintes mécaniques sévères sur le bras robotisé portant la cible des expériences, qui peuvent endommager ou même casser sa structure. Le CEA - DAM souhaite étudier cette contrainte et ses effets pour in fine dimensionner au mieux les pièces concernées et leur assurer une plus longue vie. Pour réaliser ces études, nous avons d’une part identifié une installation laser de taille réduite et de grande souplesse et d’autre part mis au point et validé une méthode pour reproduire le bon niveau de contrainte mécanique occasionnée sur le Laser Mégajoule [1].

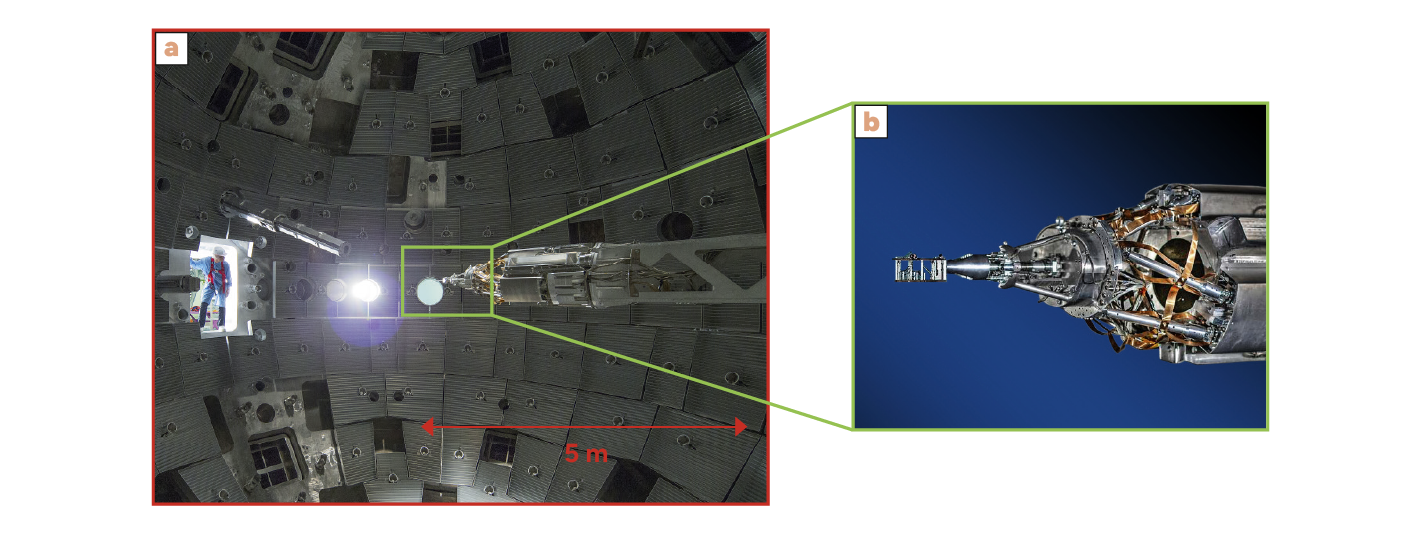

Le Laser Mégajoule, situé en périphérie de Bordeaux, a été conçu pour réaliser des expériences visant à atteindre la fusion nucléaire en focalisant 176 faisceaux laser sur une cible. Au cours de ces expériences, un bras robotisé (figure 1), appelé porte-cible, est utilisé pour maintenir les cibles de quelques millimètres de diamètre au milieu de la chambre d’expériences, qui mesure dix mètres de diamètre. Lors d’un tir laser, le porte-cible est soumis à de fortes contraintes, températures et vibrations, qu’il est important de caractériser et surtout de maîtriser au mieux pour in fine dimensionner les pièces constitutives du bras et lui assurer la plus grande durée de vie.

L’intensité et les effets d’une collision dépendent de nombreux facteurs, et des études paramétriques sont nécessaires avec un grand nombre de tirs laser et diverses configurations expérimentales. Il est ainsi commode de recourir à une installation plus souple et plus disponible que le Laser Mégajoule pour faciliter ces études paramétriques. L’installation identifiée est la plateforme Hera, située au Laboratoire d’utilisation des lasers intenses (Luli), à l’École polytechnique. Cette plateforme expérimentale délivre mille fois moins d’énergie que le Laser Mégajoule. Et pourtant, grâce à ses caractéristiques couplées à une technique de choc confiné que nous avons mise au point, la plateforme permet de construire des expériences dans lesquelles la quantité de mouvement produite est proche de celle développée au Laser Mégajoule.

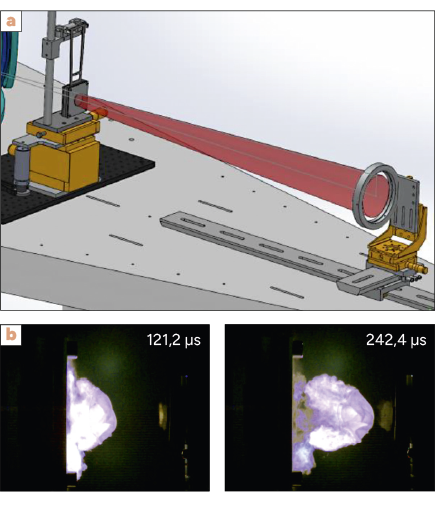

Pour nous en assurer, les expériences menées ont consisté à tirer sur un pendule et à en mesurer la vitesse et le balancier. En effet, ces données couplées aux caractéristiques du pendule telles que sa masse et son centre de gravité permettent de déduire précisément la quantité de mouvement transmise au matériau servant de cible lors d’une expérience laser (figure 2).

Pour compenser l’énergie du laser, plus faible que celle du Laser Mégajoule, le principe appliqué dans les expériences repose sur le choc laser confiné qui est présenté sur la figure 3. Une impulsion laser de durée égale à quelques nanosecondes avec une énergie allant de quelques millijoules à plusieurs centaines de joules est concentrée à la surface d’un matériau. Si l’énergie déposée est suffisante, un plasma se forme et se propage vers l’arrière dans l’air. En réponse à ce phénomène, dit effet fusée, une onde de choc s’établit et se propage dans le matériau ; la quantité de mouvement produite n’est cependant pas suffisante dans ce cas. Afin d’augmenter l’effet, on recouvre la surface du pendule d’un polymère transparent au rayonnement laser. Le polymère empêche le plasma formé de se dissiper dans l’air en le confinant à la surface de la cible (figure 3) [2], ce qui a pour effet d’accroître d’un facteur 100 la pression de l’onde de choc produite et d’augmenter sa durée d’application.

Les expériences sur la plateforme Hera ont ainsi montré des valeurs de la quantité de mouvement transmise à la cible proches de celles constatées auprès du Laser Mégajoule [1]. Cela permet ainsi d’envisager l’utilisation de cette technique pour étudier le vieillissement du porte-cible du Laser Mégajoule au fur et à mesure des expériences réalisées et de valider les pièces susceptibles d’y être intégrées ultérieurement.

C. Le Bras, E. Lescoute, J.-M. Chevalier, G. Boutoux, D. Hébert CEA - DAM, centre du Cesta

figure 2

[a] Schéma de l’expérience sur laquelle est positionné (à gauche) un pendule dont on connaît les caractéristiques mécaniques (dimensions, masse, etc.). Le laser (en rouge) est focalisé par une lentille jusqu’à la cible portée par ce pendule. [b] Images de la surface de la cible lors du tir laser montrant la création du plasma puis sa propagation dans l’air.

[a] Schéma de l’expérience sur laquelle est positionné (à gauche) un pendule dont on connaît les caractéristiques mécaniques (dimensions, masse, etc.). Le laser (en rouge) est focalisé par une lentille jusqu’à la cible portée par ce pendule. [b] Images de la surface de la cible lors du tir laser montrant la création du plasma puis sa propagation dans l’air.

figure 1

[a] Photographie de la chambre d’expériences de dix mètres de diamètre, la partie située à l’intérieur de la chambre du bras robotisé constituant le porte-cible est visible. [b] Zoom sur l’extrémité du porte-cible qui maintient les cibles des expériences de fusion nucléaire (voir aussi les photos dans l’article « Laser Mégajoule : succès de la première expérience de fusion »). Différentes pièces du porte-cible doivent être choisies et dimensionnées pour encaisser au mieux des contraintes mécaniques sévères occasionnées par l’absorption de l’énergie laser dans la cible.

[a] Photographie de la chambre d’expériences de dix mètres de diamètre, la partie située à l’intérieur de la chambre du bras robotisé constituant le porte-cible est visible. [b] Zoom sur l’extrémité du porte-cible qui maintient les cibles des expériences de fusion nucléaire (voir aussi les photos dans l’article « Laser Mégajoule : succès de la première expérience de fusion »). Différentes pièces du porte-cible doivent être choisies et dimensionnées pour encaisser au mieux des contraintes mécaniques sévères occasionnées par l’absorption de l’énergie laser dans la cible.

figure 3

Schéma de principe du choc laser sur un matériau servant de cible. Ici, le laser est focalisé à la surface de la cible pour créer un plasma et produire une onde de choc qui se propage dans le matériau. Pour confiner le plasma, un polymère est déposé sur la surface de la cible. Le polymère bloque l’expansion du plasma et a pour effet d’augmenter la pression produite ainsi que sa durée d’application. Avec ce confinement, la mise en mouvement de la cible est maximisée : sa quantité de mouvement se rapproche des valeurs typiques observées sur certains composants du porte-cible du Laser Mégajoule.

Schéma de principe du choc laser sur un matériau servant de cible. Ici, le laser est focalisé à la surface de la cible pour créer un plasma et produire une onde de choc qui se propage dans le matériau. Pour confiner le plasma, un polymère est déposé sur la surface de la cible. Le polymère bloque l’expansion du plasma et a pour effet d’augmenter la pression produite ainsi que sa durée d’application. Avec ce confinement, la mise en mouvement de la cible est maximisée : sa quantité de mouvement se rapproche des valeurs typiques observées sur certains composants du porte-cible du Laser Mégajoule.

références

1

C. Le Bras, E. Lescoute, J.-M. Chevalier, G. Boutoux, D. Hébert « Impulse coupling enhancement of aluminum targets under laser irradiation in a soft polymer confined geometry », Journal of Applied Physics, 136 (11), 115106, doi:10.1063/5.0225973 (2024).

2

N. C. Anderholm « Laser-generated stress waves », Applied Physics Letters, 16 (3), p. 113-115 (1970).

Article précédent

Article précédent