Laser Mégajoule : succès de la première expérience de fusion

La première expérience de fusion nucléaire réalisée sur le Laser Mégajoule a été un grand succès [1,2]. La réussite de cette expérience complexe tient à la performance de l’installation Laser Mégajoule et à la qualité de nos outils de simulation 3D, autant qu’à la compétence des physiciens, ingénieurs et techniciens qui les mettent en œuvre. Elle marque le franchissement d’un jalon majeur du programme Simulation du CEA - DAM pour la garantie des armes nucléaires françaises.

Lorsque du deutérium est comprimé et chauffé à des millions de degrés, soit une température proche de celle régnant au centre du Soleil, des réactions de fusion nucléaire se produisent. Lors de la première expérience de fusion nucléaire sur le Laser Mégajoule, ces réactions ont été obtenues et détectées par les neutrons dont ils sont la signature. En effet, la simulation du fonctionnement de la phase nucléaire d’une arme de dissuasion repose sur des modèles qui doivent être validés. Cette validation passe par des expériences de physique extrêmes, ce qui a nécessité la construction du Laser Mégajoule.

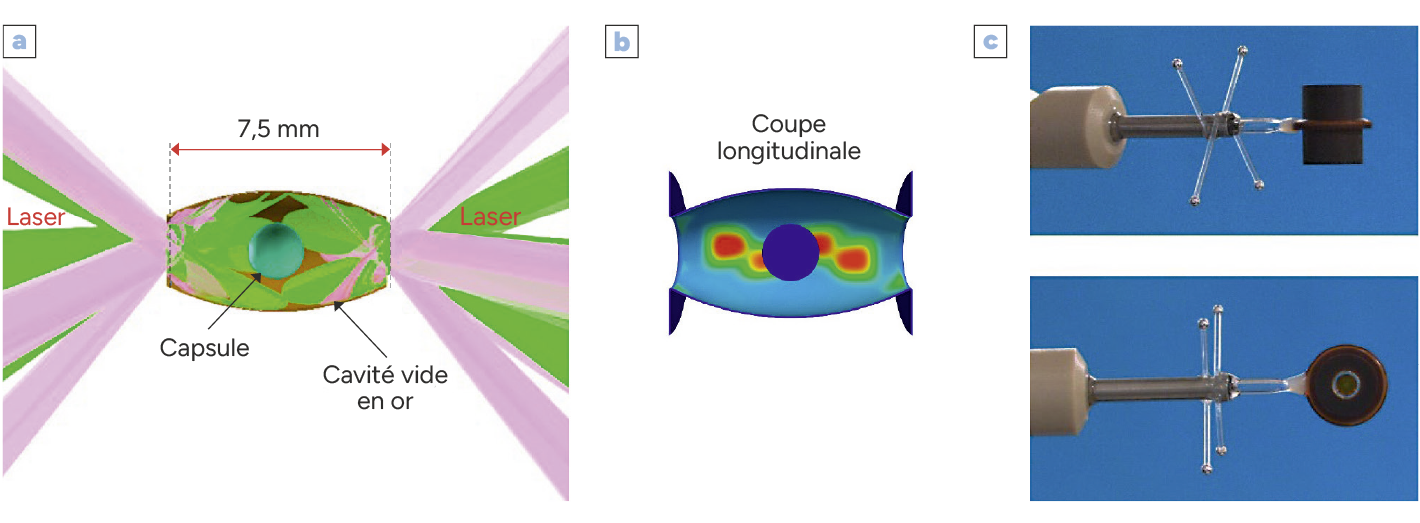

Pour atteindre la fusion sur le Laser Mégajoule, une cible de moins d’un centimètre de longueur est placée au centre d’une sphère de dix mètres de diamètre : la chambre d’expériences. Cette cible est constituée d’une cavité en or qui contient une petite bille en plastique de la taille d’une tête d’épingle, aussi appelée capsule, remplie de deutérium (figure 1a).

Regroupés par quatre, les faisceaux laser entrent dans la cible par deux trous situés aux deux extrémités de la cavité (figure 1a). Ils se propagent et atteignent les parois internes qui les absorbent. La coupe longitudinale de la figure 1b montre l’impact de ces faisceaux. Cette absorption laser chauffe les parois internes en or, qui se détendent en émettant du rayonnement X. C’est ce rayonnement X qui exerce une pression sur toute la surface de la capsule qui s’effondre sur elle-même et, de ce fait, comprime le deutérium.

Cette campagne expérimentale a été réalisée avec les 48 premiers faisceaux disponibles sur le Laser Mégajoule, qui en aura 176 à terme. Ceux-ci ont produit douze taches laser, les faisceaux arrivant par quatre, et un rayonnement X qui a permis d’atteindre les conditions de la fusion. Cependant, dans cette configuration à douze paquets de quatre faisceaux, le rayonnement X n’était pas uniforme sur la capsule et certaines zones étaient plus comprimées que d’autres : la compression du deutérium n’était pas sphérique, mais asymétrique.

L’expérience a été conçue en anticipant le fait que l’asymétrie de la compression aurait pour effet de limiter puis de stopper les réactions de fusion. La conception a été rendue possible grâce à des simulations numériques à trois dimensions (3D). Les simulations 3D sont d’autant plus importantes que la configuration expérimentale s’éloigne de la configuration nominale avec les 176 faisceaux, où la quasi-sphéricité de la compression de la capsule autorise au premier ordre une simulation à deux dimensions.

Ces calculs 3D ont été réalisés avec le code Troll [3] développé au CEA - DAM. Ce code contient les modèles décrivant les phénomènes physiques complexes mis en jeu dans l’expérience. Les simulations ont permis de choisir les dimensions optimales de la cible et de prévoir les résultats expérimentaux, en particulier l’émission du rayonnement X et le nombre de neutrons produits. Ces calculs indiquent que, malgré sa déformation, le deutérium contenu dans la bille chauffe et se comprime suffisamment pour atteindre les conditions de la fusion.

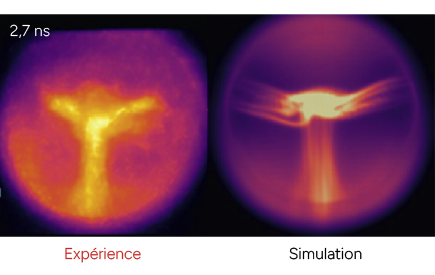

L’accord entre les simulations 3D et l’expérience est très satisfaisant (figure 2), il valide les modèles implémentés dans le code. Lors de l’expérience, une image du rayonnement X est enregistrée avant le démarrage des réactions de fusion. À cet instant, les parois d’or sont chauffées et en phase de détente, elles collisionnent au centre de la cavité. Une forme en Y (figure 2) est obtenue pour l’émission X, caractéristique de l’asymétrie liée à l’utilisation de 48 faisceaux.

La conception a également été réalisée pour qu’un maximum de neutrons soit produit avant que la déformation liée à l’asymétrie ne stoppe les réactions de fusion. À l’issue de la phase de fusion nucléaire du deutérium, le nombre de neutrons mesurés dans l’expérience s’est élevé à quelques centaines de milliards. Cette valeur est conforme à celle prévue par la simulation.

Cette première campagne expérimentale est le début d’une longue série. Les expériences seront de plus en plus complexes avec un nombre croissant de faisceaux et une énergie sur cible de plus en plus importante.

S. Liberatore, P. Gauthier, J.-L. Willien, O. Landoas, B. Villette CEA - DAM, centre DAM Île-de-France

P.-É. Masson-Laborde, F. Philippe, O. Poujade CEA - DAM, centre DAM Île-de-France /

Paris-Saclay, CEA, Laboratoire matière en conditions extrêmes (LMCE), Bruyères-le-Châtel

R. Botrel CEA - DAM, centre de Valduc

O. Henry CEA - DAM, centre du Cesta

figure 1

[a] Les 48 faisceaux laser, en rose et en vert selon l’angle d’entrée dans la cavité, y pénètrent par deux trous situés à ses extrémités. De dimensions comparables à celles d’une tête d’épingle, la capsule en plastique remplie de deutérium (en bleu turquoise) est positionnée au centre de la cavité. [b] Une coupe longitudinale de cette cible montre en rouge l’impact des faisceaux laser sur la paroi intérieure de la cavité. Chaque tache correspond à quatre faisceaux laser. [c] Photographies en vue de profil et de face de la cible. Le cliché du bas montre la capsule placée au centre de la cavité.

[a] Les 48 faisceaux laser, en rose et en vert selon l’angle d’entrée dans la cavité, y pénètrent par deux trous situés à ses extrémités. De dimensions comparables à celles d’une tête d’épingle, la capsule en plastique remplie de deutérium (en bleu turquoise) est positionnée au centre de la cavité. [b] Une coupe longitudinale de cette cible montre en rouge l’impact des faisceaux laser sur la paroi intérieure de la cavité. Chaque tache correspond à quatre faisceaux laser. [c] Photographies en vue de profil et de face de la cible. Le cliché du bas montre la capsule placée au centre de la cavité.

figure 2

En captant le rayonnement X émis par la cible, une image de celle-ci a été enregistrée avant le démarrage des réactions de fusion par le trou d’entrée laser supérieur. La même image a été calculée grâce à la simulation numérique. Les images obtenues sont similaires, ce qui valide les modèles utilisés dans le code de simulation. Cette forme en Y est caractéristique de la configuration particulière à 48 faisceaux, en douze paquets de quatre faisceaux.

En captant le rayonnement X émis par la cible, une image de celle-ci a été enregistrée avant le démarrage des réactions de fusion par le trou d’entrée laser supérieur. La même image a été calculée grâce à la simulation numérique. Les images obtenues sont similaires, ce qui valide les modèles utilisés dans le code de simulation. Cette forme en Y est caractéristique de la configuration particulière à 48 faisceaux, en douze paquets de quatre faisceaux.

références

1

S. Liberatore et al. « First indirect drive inertial confinement fusion campaign at Laser Megajoule », Physics of Plasmas, 30, 122707, https://doi.org/10.1063/5.0176446 (2023).

2

W. Cayzac et al. « Experimental capabilities of the LMJ-PETAL facility », High Energy Density Physics, 52, 101125, https://doi.org/10.1016/j.hedp.2024.101125 (2024).

3

E. Lefebvre et al. « Development and validation of the TROLL radiation-hydrodynamics code for 3D hohlraum calculations », Nuclear Fusion, 59, 032010, https://doi.org/10.1088/1741-4326/aacc9c (2019).

Article précédent

Article précédent