Laser Mégajoule : une méthode pour simuler la propagation des faisceaux

Dans les installations de forte énergie ou forte puissance comme l’installation Laser Mégajoule-Petal, la simulation de la propagation des faisceaux laser est essentielle pour leur exploitation et pour la prédiction des performances. En optique, la propagation des faisceaux cohérents ou partiellement incohérents est régie par des équations différentielles dont le coût de calcul peut être prohibitif. Nous proposons une alternative avec un modèle fondé sur la propagation de rayons lumineux [1]. Les liens entre les caractéristiques du laser et les grandeurs qui régissent l’interaction du faisceau avec la cible sont alors établis. Ainsi, les évolutions et les réglages du laser sont facilités pour assurer une meilleure maîtrise des expériences.

Dans les installations comme l’installation Laser Mégajoule-Petal, les faisceaux laser qui se propagent sont multidimensionnels et la prise en compte des dépendances spatiales et temporelles du faisceau est nécessaire pour reproduire la réalité. De plus, les aspects multiéchelles doivent être pris en compte. En effet, les dimensions spatiales du faisceau dans les systèmes d’amplification d’énergie sont de l’ordre du mètre alors que sur la cible, où l’énergie est déposée, la dimension du faisceau est de quelques dizaines de microns. Dans le domaine temporel, les durées des impulsions sont de quelques nanosecondes dans les systèmes d’amplification d’énergie, mais l’impulsion sur cible est modulée pour le Laser Mégajoule et comprimée pour le laser Petal à une durée proche de la picoseconde. Pour décrire ces faisceaux de manière complète et précise, nous disposons d’un code de simulation de référence, le code Miró développé au CEA - DAM [2]. Néanmoins, ce code ne permet pas de décrire toutes les situations dans des temps de calcul raisonnables, en particulier dans le cas où un grand nombre de faisceaux se superposent (177 faisceaux dans notre installation) ou quand est conduite une étude paramétrique.

C’est pourquoi nous avons développé un nouveau modèle qui décrit la propagation d’un faisceau comme étant celle d’un ensemble de rayons lumineux [1]. Chaque rayon est défini par sa position (x) et par la direction dans laquelle il se propage (angle θ). Dans ce modèle, l’énergie véhiculée par le rayon peut prendre des valeurs positives ou négatives. Pour autant, en chaque point, la somme des énergies portées par les rayons est toujours positive. On parle aussi de fonction énergie dépendant des variables position et angle de propagation, appelée fonction de Wigner. La propriété remarquable de cette représentation est que la propagation des rayons lumineux composant le faisceau suit les lois simples de l’optique géométrique. Le modèle prend en compte aussi bien la propagation dans l’air, la traversée de lentilles pour la focalisation ou la dispersion sur des réseaux de diffraction. La nature géométrique de l’approche n’empêche nullement le modèle d’intégrer les phénomènes de l’optique physique comme la diffraction ou les interférences.

Pour un faisceau de forme gaussienne, la fonction de Wigner est décrite simplement par quelques grandeurs scalaires (énergie, position, direction) et par sa dimension. La description d’un faisceau plus complexe est alors obtenue par une décomposition en somme de gaussiennes élémentaires. Il est aussi possible avec ce même principe de décrire les faisceaux incohérents, caractérisés par leurs propriétés statistiques, avec des grandeurs scalaires, comme la largeur du degré de cohérence spatiale du faisceau. Ce modèle donne accès à toutes les quantités mesurables, toujours sous forme de scalaires, par exemple l’intensité au point de focalisation sur la cible.

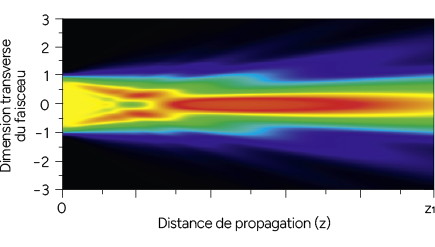

Afin d’illustrer le fait que la propagation des rayons permet de rendre compte de la diffraction et des interférences, nous avons représenté la visualisation d’un cas d’école. Dans cette expérience, un faisceau illumine un écran percé de deux trous. Après la propagation du faisceau au travers des deux trous, des franges d’interférences apparaissent sur l’écran positionné plus loin (expérience des trous de Young). De façon plus imagée, le tracé de neuf rayons est représenté sur la figure 1, afin d’illustrer l’intérêt de véhiculer sur chaque rayon des énergies positives ou négatives pour que les franges apparaissent dans le plan d’observation. Un exemple de faisceau plus complexe que le faisceau gaussien est donné sur la figure 2. Cette figure donne une représentation de la fluence du faisceau en fonction de la distance de propagation z pour un faisceau de forme spatiale carrée. La forme carrée est approchée par une somme de dix gaussiennes.

Le développement de ce modèle s’applique d’ores et déjà à la description de la tache focale du Laser Mégajoule [3] ; il est aujourd’hui limité aux composants optiques linéaires. Avec l’adaptation de ce formalisme à la propagation dans les plasmas, le lien entre les caractéristiques du laser qu’il peut être souhaitable de faire évoluer et les grandeurs statistiques de la tache focale sera alors directement établi. La maîtrise des couplages énergétiques délétères qui apparaissent lors de l’interaction des faisceaux avec le plasma produit par l’illumination de la cible (voir l’article « Laser Mégajoule : vers des faisceaux plus performants ») sera alors complète.

H. Coïc, Y. Abdelmoumni-Prunes, C. Rouyer CEA - DAM, centre du Cesta

figure 1

Représentation de la figure d’interférences (trous de Young) engendrée par deux faisceaux gaussiens positionnés à +d/2 et –d/2 en z = 0, se propageant sur une distance z1. Dans le plan z = 0, parmi l’ensemble des rayons nécessaires pour construire la frange d’interférences, 9 rayons ont été choisis pour illustrer le modèle. Ils sont issus de trois positions comme représentés à gauche : positions –d/2, 0 et d/2. Les rayons sont rouges (respectivement bleus) quand ils véhiculent une énergie positive (respectivement négative). Dans le plan d’observation des franges, à z = z1, les neuf rayons se croisent en cinq points pour former des franges brillantes, quand les rayons portent une énergie positive, ou des franges sombres, quand les rayons qui se croisent portent des énergies positives et négatives.

Représentation de la figure d’interférences (trous de Young) engendrée par deux faisceaux gaussiens positionnés à +d/2 et –d/2 en z = 0, se propageant sur une distance z1. Dans le plan z = 0, parmi l’ensemble des rayons nécessaires pour construire la frange d’interférences, 9 rayons ont été choisis pour illustrer le modèle. Ils sont issus de trois positions comme représentés à gauche : positions –d/2, 0 et d/2. Les rayons sont rouges (respectivement bleus) quand ils véhiculent une énergie positive (respectivement négative). Dans le plan d’observation des franges, à z = z1, les neuf rayons se croisent en cinq points pour former des franges brillantes, quand les rayons portent une énergie positive, ou des franges sombres, quand les rayons qui se croisent portent des énergies positives et négatives.

figure 2

Représentation de la fluence d’un faisceau de forme spatiale carrée en fonction de la distance de propagation z. Cette figure est obtenue en décomposant le faisceau et donc la fonction de Wigner en dix gaussiennes élémentaires et en la propageant sur une distance z1.

Représentation de la fluence d’un faisceau de forme spatiale carrée en fonction de la distance de propagation z. Cette figure est obtenue en décomposant le faisceau et donc la fonction de Wigner en dix gaussiennes élémentaires et en la propageant sur une distance z1.

références

1

H. Coïc, Y. Abdelmoumni-Prunes, C. Rouyer, N. Bonod « Matrix formulation of the Gaussian expansion of coherent multiple beams in arbitrary dimensions », J. Opt. Soc. Amer. 41 (3), p. 560-571 (2024).

2

O. Morice « Miró: complete modeling and software for pulse amplification and propagation in high-power laser systems », Opt. Eng., 42, p. 1530-1541 (2003).

3

Y. Abdelmoumni-Prunes, C. Rouyer, H. Coïc, D. Bénisti, N. Bonod « Derivation of the transverse size of the mean speckle throughout propagation from the moments of the Wigner function », J. Opt. Soc. Amer. A, 42(6), p. 842-853 (2025).

Article précédent

Article précédent