Des pulsations du Soleil à son opacité

La garantie de performances des armes de la dissuasion nucléaire française repose sur le programme Simulation du CEA - DAM qui vise à modéliser les phénomènes physiques décrivant le fonctionnement de ces armes. Mais les phénomènes se produisent dans des conditions de pression et de température extrêmes, difficilement accessibles à l’expérience. Or, de telles conditions existent naturellement dans les étoiles, et notamment le Soleil. C’est pourquoi le CEA - DAM utilise notre étoile comme un véritable laboratoire pour la physique atomique. Il permet de valider nos calculs de données physiques, ingrédients indispensables de la dissuasion. Nous avons pu notamment, grâce au Soleil, remonter à une donnée cruciale : la capacité d’absorption de la lumière (l’opacité) [1].

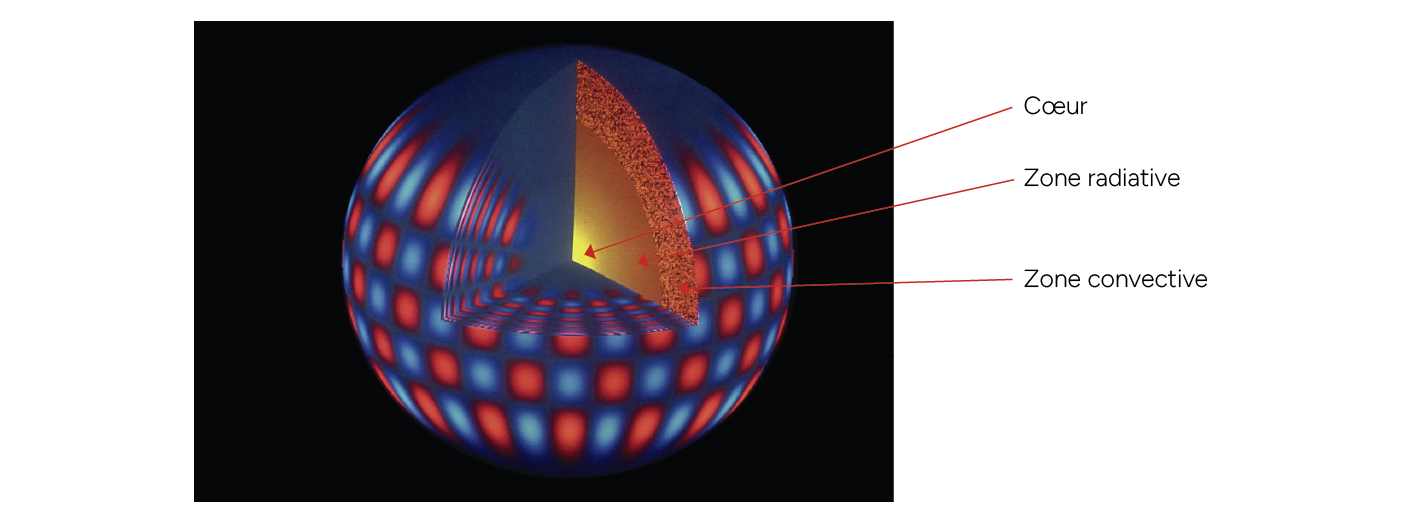

Le Soleil vibre. C’est une bonne nouvelle pour les physiciens, car l’étude de ses pulsations permet de comprendre sa structure interne [2] : c’est le principe de l’héliosismologie. En effet, on peut ainsi comprendre comment les ondes se propagent au sein de l’étoile, et en déduire ce qui la constitue. C’est ainsi que l’on sait que le Soleil est formé (figure 1) d’un cœur (où ont lieu les réactions de fusion thermonucléaire), enveloppé d’une zone radiative (où l’énergie est transportée par les photons), elle-même enveloppée d’une zone convective (où l’énergie est évacuée par convection de la matière). Notre connaissance est précise : la limite entre ces deux dernières zones est établie au millième près, à 0,713 rayon solaire.

La modélisation de la zone radiative fait appel à la physique des plasmas chauds, cet état de la matière ressemblant à une soupe d’ions et d’électrons. Les photons y sont absorbés et réémis par la matière ionisée sur des distances moyennes de l’ordre du millimètre. C’est la raison pour laquelle on entend parfois qu’« un photon met plus de 100 000 ans à sortir du Soleil ».

Une des données importantes pour décrire ce milieu est donc l’opacité, c’est-à-dire sa capacité à absorber la lumière. Or, les calculs de cette opacité sont ardus : il faut estimer la manière dont les photons sont absorbés et réémis par chaque ion ou chaque électron libre. Et même si les équations de base de la physique quantique sont connues depuis près d’un siècle, c’est la multitude des interactions entre toutes les composantes du plasma qui oblige à faire des hypothèses pour le décrire. C’est pourquoi chaque équipe élabore ses propres hypothèses, que les modèles donnent parfois des résultats assez différents et qu’aucun n’est capable de reproduire parfaitement les observations.

Dans la démarche suivie dans nos travaux [1], nous allons au-delà du simple constat de différence entre simulation et observation. En imposant des contraintes héliosismiques (déduites de l’observation) dans la simulation numérique (qui utilise en entrée des opacités calculées), nous pouvons, en chaque rayon de l’étoile, déduire quel écart d’opacité est nécessaire pour vérifier ces contraintes. L’opacité déduite de ces calculs dépend donc encore de la valeur d’opacité que nous entrons. Mais nous pouvons ainsi évaluer si cette valeur est juste, et sinon, concentrer nos efforts théoriques dans les zones de moindre accord. Un exemple de comparaison est donné sur la figure 3 pour les opacités Opal (produites par le Lawrence Livermore National Laboratory et massivement utilisées pour la modélisation stellaire) : l’écart peut atteindre une dizaine de pour cent, mais seulement dans une zone restreinte, vers 0,65 rayon du Soleil, où l’opacité attendue est supérieure à celle calculée. Cela conforte les ajustements évoqués dans la figure 2.

Cette avancée, à laquelle ont contribué les codes SCO-RCG [4] et Opas du CEA - DAM, devrait redéfinir notre compréhension à la fois des processus physiques qui régissent les étoiles et de l’évolution de ces dernières. Avec de potentiels impacts cosmologiques sur leur masse et leur âge (ainsi que celui de leurs exoplanètes) et la distance depuis laquelle nous pensons les observer.

P. Cossé, J.-C. Pain CEA - DAM, centre DAM Île-de-France

figure 1

Schéma du Soleil parcouru par des ondes de pression (en rouge et bleu), et des différentes zones que leur étude révèle : le cœur (en jaune), la zone radiative (en brun) et la zone convective (en orange et noir) © Soho (Nasa et Esa).

Schéma du Soleil parcouru par des ondes de pression (en rouge et bleu), et des différentes zones que leur étude révèle : le cœur (en jaune), la zone radiative (en brun) et la zone convective (en orange et noir) © Soho (Nasa et Esa).

figure 2

Carré de l’erreur relative entre la vitesse du son simulée et celle déduite de l’héliosismologie, le long du rayon solaire, par deux codes de structure stellaire (Mesa et Cles) utilisant soit les opacités issues de modèles de physique atomique (Opal et Opas), soit des opacités « ajustées » pour minimiser cette erreur (seismic) [3].

Carré de l’erreur relative entre la vitesse du son simulée et celle déduite de l’héliosismologie, le long du rayon solaire, par deux codes de structure stellaire (Mesa et Cles) utilisant soit les opacités issues de modèles de physique atomique (Opal et Opas), soit des opacités « ajustées » pour minimiser cette erreur (seismic) [3].

figure 3

Opacité dans la zone radiative, le long du rayon solaire, issue du modèle de physique atomique Opal, soit directement (courbe en pointillé), soit après la nouvelle procédure de reconstruction (courbe pleine). L’essentiel de l’écart porte sur quelques centièmes de rayon solaire (0,68-0,71), où quelque dix pour cent supplémentaires d’opacité suffiraient donc à rétablir l’accord entre simulation et mesures héliosismiques.

Opacité dans la zone radiative, le long du rayon solaire, issue du modèle de physique atomique Opal, soit directement (courbe en pointillé), soit après la nouvelle procédure de reconstruction (courbe pleine). L’essentiel de l’écart porte sur quelques centièmes de rayon solaire (0,68-0,71), où quelque dix pour cent supplémentaires d’opacité suffiraient donc à rétablir l’accord entre simulation et mesures héliosismiques.

références

1

G. Buldgen, J.-C. Pain, P. Cossé et al. « Helioseismic inference of the solar radiative opacity », Nature Communications, 16, 693, https://doi.org/10.1038/S41467-024-54793-y (2025).

2

J. Christensen-Dalsgaard « Solar structure and evolution », Living Reviews in Solar Physics, 18, 2 (2021).

3

M. Le Pennec, S. Turck-Chièze, S. Salmon et al. « First new solar models with the OPAS opacity tables », The Astrophysical Journal Letters, 813, L42 (2015).

4

J.-C. Pain, F. Gilleron « Accounting for highly excited states in detailed opacity calculations », High Energy Density Phys., 15, 30 (2015).

Article précédent

Article précédent