Quel matériau pour protéger les engins spatiaux lors de la rentrée atmosphérique ?

Concevoir l’enveloppe qui entoure et protège les systèmes de communication des véhicules spatiaux est un casse-tête. C’est surtout vrai pour le radôme, une zone spécifique qui doit assurer à la fois la protection thermique et la transmission des ondes électromagnétiques. Non seulement ce radôme doit résister à des températures élevées, supérieures à 1 500 °C, mais il doit aussi être léger, résistant aux chocs et à l’oxydation, et laisser passer les ondes électromagnétiques pour communiquer. Nous avons mis au point un procédé pour fabriquer un matériau composite à base d’aluminosilicate de baryum (BAS) capable de répondre à ces exigences [1].

Lors d’un décollage ou d’une rentrée atmosphérique, les engins spatiaux doivent être protégés des échauffements extrêmes de l’enveloppe externe : l’électronique dans l’objet spatial ne supporte pas les hautes températures. Il est alors nécessaire d’utiliser des matériaux supportant plus de 1 000 °C, donc à haut point de fusion (T > 1 500 °C), tout en étant légers. De nombreuses céramiques répondent à ces critères. Mais ces matériaux sont fragiles et peuvent se casser de manière brutale. Pour pallier ce problème, les matériaux dits composites ont été développés. Ils sont constitués de renforts intégrés dans une matrice. Par exemple, le béton armé est un composite, composé d’une armature métallique (le renfort) dans le béton (la matrice).

Nous avons opté pour des composites à matrice céramique (CMC), dans lesquels à la fois la matrice et le renfort sont constitués de matériaux céramiques. À l’heure actuelle, les CMC sont déjà couramment employés dans les disques de frein des avions ou les tuyères des fusées. Ils sont amenés à se démocratiser dans les années à venir via leur utilisation dans les moteurs d’avion et dans le nucléaire. Les fibres utilisées comme renforts, dix fois plus fines qu’un cheveu, améliorent la tenue mécanique du matériau, qui résiste mieux à la déformation et à la rupture que la matrice seule. À condition de bien ajuster la liaison entre la fibre et la matrice : une liaison trop forte annule le bénéfice des fibres (le matériau reste fragile), tandis qu’une liaison trop faible nuit à la cohésion du matériau.

Plusieurs matrices et fibres sont envisageables pour des CMC. Lesquelles choisir ? Les critères sont stricts : le radôme doit laisser passer les ondes électromagnétiques, mais aussi conserver ses propriétés mécaniques en température, résister à l’oxydation et être un isolant thermique. Pour les fibres, les oxydes, par exemple de silicium ou d’aluminium, remplissent ces critères et sont donc des candidats de choix. Parmi celles disponibles commercialement, celle d’alumine (Al2O3) présente les meilleures propriétés mécaniques, mais pour une utilisation en dessous de 1 300 °C. Pour le matériau de matrice, nous avons choisi le BAS ou aluminosilicate de baryum (BaAl2Si2O8), pour sa température de fusion et ses bonnes propriétés électromagnétiques [2].

Cependant, le BAS existe sous plusieurs phases cristallines, mais une seule est compatible avec les fibres, la phase hexagonale, uniquement stable à haute température (au-delà de 1 600 °C). Les fibres, elles, ne sont utilisables que jusqu’à 1 300 °C. Comment faire ? Nous avions montré, lors de précédents travaux de thèse, que l’ajout de carbonate de rubidium au BAS permettait de stabiliser cette phase à plus basse température, rendant compatible l’utilisation des fibres d’alumine [3].

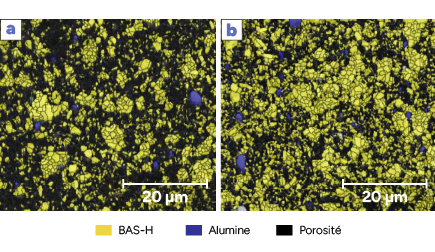

Un autre défi intervient également à cette température : le matériau ne se densifie pas suffisamment, c’est-à-dire qu’il contient trop de porosités et possède donc de mauvaises propriétés mécaniques. L’ajout de dioxyde de titane permet de rendre ce composite plus dense : après une heure de traitement thermique à 1 300 °C, la densité atteint 75 %, contre seulement 65 % sans ajout de dioxyde de titane. L’analyse de la microstructure après traitement à 1 300 °C pendant 1 h avec les éléments chimiques rubidium et titane (figure 1) montre que la taille de grain reste similaire, qu’il n’y a pas de grossissement granulaire excessif, pouvant être préjudiciable aux propriétés mécaniques, et que la phase hexagonale est toujours présente.

Reste à vérifier les propriétés de notre matériau vis-à-vis des ondes électromagnétiques. Nous avons mesuré les propriétés diélectriques, décrivant le comportement du matériau soumis à un champ électromagnétique, sur une gamme de fréquences de 2 à 18 GHz sur la matrice de BAS avec et sans ajout de rubidium et de titane [4]. Les deux paramètres clés mesurés sont la constante diélectrique, traduisant la manière dont un matériau répond à un champ électrique (comparativement au vide), et la tangente de perte, qui indique la dissipation du signal électromagnétique dans ce dernier sous forme de chaleur. Tous deux doivent être les plus faibles possible. Notre matériau répond aux critères souhaités pour un radôme : la constante diélectrique relative est inférieure à 5 et la tangente de perte est inférieure à 0,01 (figure 2).

Ces résultats permettent de considérer la phase hexagonale du BAS comme la matrice de composites idéale pour des applications de rentrée atmosphérique perméable aux ondes électromagnétiques et permettant de garantir les performances de communication.

A. Saintonge, Y. Le Petitcorps Laboratoire des composites thermostructuraux (LCTS), UMR 5801

J. Braun, S. Beaudet-Savignat, T. Piquero CEA - DAM, centre du Ripault

A. Allemand CEA - DAM, centre du Cesta

figure 1

Taille de grain et structure cristallographique mesurées par diffraction d’électrons rétrodiffusés (EBSD pour Electron BackScattered Diffraction) [a] après traitement à 1 300 °C pendant 1 h sur le matériau de référence et [b] avec ajout de rubidium et de titane. L’EBSD permet de déterminer les phases cristallines en présence. L’ajout de rubidium et de titane augmente la densité (les zones noires sont moins nombreuses), sans modifier la phase hexagonale du BAS (en jaune). Les autres phases du BAS ne sont pas détectées. L’alumine résiduelle, provenant du procédé de fabrication, est visible en bleu.

Taille de grain et structure cristallographique mesurées par diffraction d’électrons rétrodiffusés (EBSD pour Electron BackScattered Diffraction) [a] après traitement à 1 300 °C pendant 1 h sur le matériau de référence et [b] avec ajout de rubidium et de titane. L’EBSD permet de déterminer les phases cristallines en présence. L’ajout de rubidium et de titane augmente la densité (les zones noires sont moins nombreuses), sans modifier la phase hexagonale du BAS (en jaune). Les autres phases du BAS ne sont pas détectées. L’alumine résiduelle, provenant du procédé de fabrication, est visible en bleu.

figure 2

Propriétés diélectriques en fonction de la fréquence d’une matrice BAS hexagonale densifiée à 1 300 °C pendant 1 h, de référence (en vert) et avec ajout des éléments chimiques rubidium et de titane (en rouge). La constante diélectrique relative εr (trait plein) est stable en fonction de la fréquence. L’augmentation par rapport à la référence est due à l’augmentation de la densité, mais reste inférieure à la valeur maximale de 5 compatible avec un radôme. Au contraire, la tangente de perte tan(δ) (en pointillé) diminue lorsque la densité augmente, car il y a moins d’interfaces dans le matériau : les dissipations thermiques sous forme de chaleur sont donc réduites.

Propriétés diélectriques en fonction de la fréquence d’une matrice BAS hexagonale densifiée à 1 300 °C pendant 1 h, de référence (en vert) et avec ajout des éléments chimiques rubidium et de titane (en rouge). La constante diélectrique relative εr (trait plein) est stable en fonction de la fréquence. L’augmentation par rapport à la référence est due à l’augmentation de la densité, mais reste inférieure à la valeur maximale de 5 compatible avec un radôme. Au contraire, la tangente de perte tan(δ) (en pointillé) diminue lorsque la densité augmente, car il y a moins d’interfaces dans le matériau : les dissipations thermiques sous forme de chaleur sont donc réduites.

références

1

A. Saintonge, J. Braun, J. Danet, A. Allemand, T. Piquero, S. Beaudet-Savignat, Y. Le Petitcorps « Lowering hexacelsian sintering temperature with additives: solid or liquid phase mechanisms », Journal of the European Ceramic Society, 44(10), p. 5938-5956, https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2024.03.026 (2024).

2

C. Guérin, A. Saintonge, Y. Le Petitcorps, A. Allemand, T. Piquero, A. Maitre, R. Boulesteix « Un nouveau matériau de protection thermique transparent aux ondes », revue Avancées, 18, p. 30-31 (2024).

3

R. Billard Mise au point d’un composite à fibre oxyde et matrice d’aluminosilicate de baryum modifiée, thèse de doctorat de l’université de Bordeaux soutenue le 15 décembre 2015.

4

A. Saintonge Élaboration d’un composite oxyde/oxyde à matrice d’aluminosilicate de baryum et fibres d’alumine, thèse de doctorat de l’université de Bordeaux soutenue le 12 novembre 2024.

Article précédent

Article précédent