Un générateur de chocs compact pour caractériser les explosifs

Étudier le comportement sous choc des explosifs en minimisant la quantité de matière utilisée est un défi aux enjeux importants pour le CEA - DAM. Une de ses équipes a relevé ce défi en développant un générateur de chocs polyvalent qui nécessite cent fois moins de matière que les générateurs de chocs habituels [1,2]. Il est aussi un outil précieux pour le développement de nouveaux détonateurs.

L’une des premières étapes du fonctionnement d’une arme nucléaire consiste à générer un choc bref et intense sur un explosif pour le faire détoner. Bien connaître le comportement de l’explosif sous l’effet d’un tel choc est primordial pour simuler le fonctionnement de l’arme.

Pour acquérir des données expérimentales, on génère habituellement des chocs en utilisant des canons qui sont conçus pour lancer des projectiles sur des cibles de grandes dimensions. Ces expériences nécessitent des équipes nombreuses et de grandes installations ainsi qu’une quantité importante de matière (plusieurs grammes). Cela devient rédhibitoire lors du développement d’un nouvel explosif pour lequel la quantité de matière disponible est limitée.

Le CEA - DAM a développé une solution alternative pour miniaturiser les essais : le générateur GCopy pour Générateur de Chocs Opto-PYrotechnique génère des petits projectiles de dimensions millimétriques, ce qui permet de travailler avec des cibles constituées d’une petite quantité de matière – quelques dizaines de milligrammes. Un autre avantage de ce dispositif est qu’il peut être exploité par une ou deux personnes dans une petite installation.

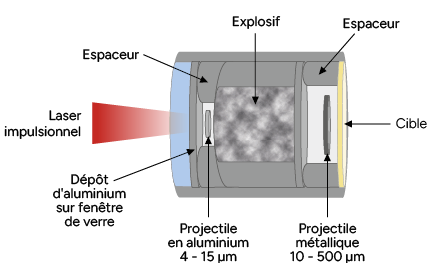

Le principe de fonctionnement à deux étages du GCopy est décrit sur la figure 1. Un laser délivrant des impulsions de quelques nanosecondes est focalisé sur un substrat de verre recouvert d’une couche d’aluminium de quelques microns d’épaisseur. Le choc généré accélère un projectile d’aluminium placé derrière le substrat de verre. Ce projectile atteint des vitesses supérieures à 10 000 kilomètres par heure au bout de quelques centaines de microns de vol seulement. Son impact sur un explosif fait détoner ce dernier. La détonation accélère un second projectile (métallique) bien plus épais, jusqu’à 500 microns d’épaisseur, qui génère sur la cible le choc recherché.

Le GCopy permet d’atteindre des pressions supérieures à 50 gigapascals, soit 500 000 fois la pression atmosphérique, pour des durées allant jusqu’à 200 nanosecondes. Ces valeurs permettent l’utilisation de cibles de quelques centaines de microns d’épaisseur, représentatives du matériau dans son ensemble avec une atténuation très faible de l’onde de choc.

Grâce à l’association de techniques de pointe pour mesurer la vitesse, la pression ou la température et de caméras offrant des résolutions spatiales et temporelles élevées, il est possible de déterminer des propriétés clés des explosifs. Par exemple, nous pouvons calculer la courbe d’Hugoniot d’un tel matériau, qui décrit la relation entre la pression de choc et la vitesse de la matière [1]. Nous pouvons également mesurer la température sous choc du matériau [3]. Ces informations sont essentielles pour déterminer l’équation d’état complète du matériau, qui permet de prédire son comportement en conditions d’utilisation.

Le GCopy est également un outil précieux pour concevoir de nouveaux détonateurs. En effet, il permet de déterminer la pression de choc à partir de laquelle un explosif détone en fonction de la durée du choc. C’est ce que l’on appelle la courbe critique d’amorçage. Pour cela, il suffit de faire varier la vitesse du projectile et son épaisseur. Avec le GCopy, il est même possible de faire varier le diamètre des projectiles, paramètre influençant le seuil d’amorçage de l’explosif.

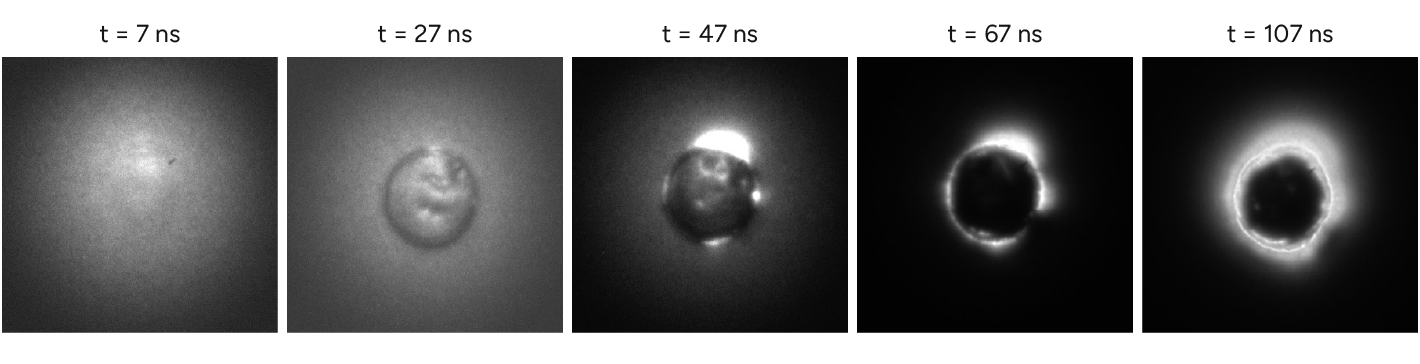

Pour que les résultats soient fiables, il est important de connaître la forme du projectile au moment de l’impact sur l’explosif (un disque avant impact). On recherche une intégrité et une planéité parfaites. La figure 2 présente les images d’un projectile d’aluminium à différents instants de vol, la dernière correspondant à l’instant d’impact sur l’explosif. Nous constatons la très bonne planéité du projectile et sa parfaite intégrité.

Grâce à sa polyvalence, le GCopy permettra de progresser rapidement dans la connaissance du comportement sous choc des explosifs et dans la conception de nouveaux détonateurs.

P. Hébert, S. Riboulet, E. Bouton, J. Morand CEA - DAM, centre du Ripault

A. Sollier CEA - DAM, centre DAM Île-de-France /

Université Paris-Saclay, CEA, Laboratoire matière en conditions extrêmes (LMCE), Bruyères-le-Châtel

figure 1

Schéma de fonctionnement du GCopy (Générateur de Chocs Opto-PYrotechnique). C’est un générateur de chocs à deux étages. Le premier étage permet d’accélérer un projectile d’aluminium de quelques microns d’épaisseur à l’aide d’un laser impulsionnel. Ce projectile déclenche le deuxième étage en faisant détoner un explosif, ce qui permet de propulser un projectile de quelques centaines de microns d’épaisseur sur l’explosif cible à étudier (voir le texte pour plus de détails).

Schéma de fonctionnement du GCopy (Générateur de Chocs Opto-PYrotechnique). C’est un générateur de chocs à deux étages. Le premier étage permet d’accélérer un projectile d’aluminium de quelques microns d’épaisseur à l’aide d’un laser impulsionnel. Ce projectile déclenche le deuxième étage en faisant détoner un explosif, ce qui permet de propulser un projectile de quelques centaines de microns d’épaisseur sur l’explosif cible à étudier (voir le texte pour plus de détails).

figure 2

Images d’un projectile d’aluminium volant à 12 000 km/h à différents instants au cours de son vol. La dernière correspond à l’instant d’impact sur l’explosif. Nous constatons la très bonne planéité du projectile et sa parfaite intégrité.

Images d’un projectile d’aluminium volant à 12 000 km/h à différents instants au cours de son vol. La dernière correspond à l’instant d’impact sur l’explosif. Nous constatons la très bonne planéité du projectile et sa parfaite intégrité.

références

1

A. Sollier, P. Hébert, E. Lescoute, P. Lafourcade « Hugoniot measurements of the 1,3,5-triamino-2,4,6-trinitrobenzene (TATB) formulation T2 up to 70 GPa », J. Appl. Phys., 135, 095901 (2024).

2

P. Hébert, S. Riboulet, É. Bouton, A. Sollier « Laser slapper detonator for shock compression study of energetic materials », AIP Conf. Proc., 2844, 290004 (2023).

3

P. Hébert, J. Rideau, M. Doucet, É. Bouton « Temperature measurements of a shocked TATB-based explosive using Raman spectroscopy », proc. of the 16th International Detonation Symposium, Cambridge, États-Unis, p. 481-488 (2018).

Article précédent

Article précédent