Percée majeure dans la description théorique de la fission nucléaire

Une collaboration entre le CEA - DAM et le CNRS a permis pour la première fois de reproduire par le calcul le processus complet de déformation d’un noyau atomique lors de sa fission [1]. Les propriétés des fragments, données capitales pour une compréhension fondamentale de ce phénomène, sont désormais à portée des supercalculateurs. Pour les applications civile et militaire, des simulations numériques plus prédictives deviennent possibles.

Dans le monde de l’infiniment petit, la fission nucléaire est un phénomène aussi fascinant que complexe. Au cours de ce processus, le noyau de l’atome, constitué de neutrons et de protons, se déforme et finit par se fragmenter en deux noyaux plus petits, appelés fragments de fission. Par exemple, un noyau de plutonium 240 (94 protons et 146 neutrons) peut se fragmenter en un noyau de molybdène 106 (42 protons et 64 neutrons) et un noyau de tellure 134 (52 protons et 82 neutrons) ; il peut aussi se fragmenter en une multitude d’autres paires de fragments. Lors de la séparation, les deux fragments se partagent une énergie importante qui se caractérise par leur mise en mouvement rapide et par l’émission de neutrons, de photons et d’électrons. L’ensemble des propriétés des fragments produits (nombre de protons, de neutrons, forme, énergie cinétique, etc.) et de celles des particules qu’ils émettent (nombre, énergie, etc.) constitue la pierre de Rosette que les Champollion de la physique nucléaire cherchent à reconstituer pour déchiffrer la complexité de ce phénomène quantique.

Dans les applications civiles et militaires que l’on souhaite maîtriser toujours plus finement, des simulations numériques sont réalisées et nécessitent des données d’entrée que sont les propriétés des fragments et des particules émises. Ces données sont aujourd’hui issues de mesures et de calculs phénoménologiques incomplets. Ces simulations reproduisent des observations, mais le CEA souhaite parvenir à des simulations plus prédictives. C’est pourquoi nous réalisons des simulations dites microscopiques, c’est-à-dire reposant sur des modèles théoriques fondamentaux dépourvus de paramètres ajustables.

Comme la mesure simultanée de toutes les propriétés pour une même fragmentation reste un défi expérimental, impossible à relever, leur prévision par un calcul microscopique, prenant en compte tous les aspects du phénomène dans toutes ses dimensions, serait l’idéal ! Mais voilà : le calcul microscopique de la fission d’un noyau était lui aussi jusqu’à présent un défi impossible à relever, même sur les supercalculateurs les plus puissants. En effet, les équations de la mécanique quantique doivent être résolues pour des systèmes à un grand nombre de corps (240 dans le cas mentionné plus haut). Des stratégies ont certes été élaborées pour abaisser la complexité du problème à résoudre et le calcul est possible jusqu’au-delà du « point selle » (voir état 4 de la figure 1). Mais les physiciens butent alors sur des discontinuités qui affectent la bonne déformation du noyau en train de fissionner et l’empêchent de parvenir jusqu’à l’apparition puis la séparation des fragments.

Au CEA - DAM, nous avons mis en œuvre avec le CNRS des méthodes de calcul innovantes qui ont permis de supprimer ces discontinuités [1,2]. Elles reposent sur la mise en place d’une similarité entre deux formes consécutives du noyau en train de fissionner. Cerise sur le noyau, elles ont également levé certaines limitations et conduit au calcul de la séparation quantique des deux fragments (la fameuse désintrication). Les perspectives de cette nouvelle approche sont immenses, car elle ouvre la porte à la prévision par un calcul microscopique de l’ensemble des propriétés des fragments et de celles des particules qu’ils émettent. Le caractère prédictif des simulations pour les applications devrait en être considérablement augmenté.

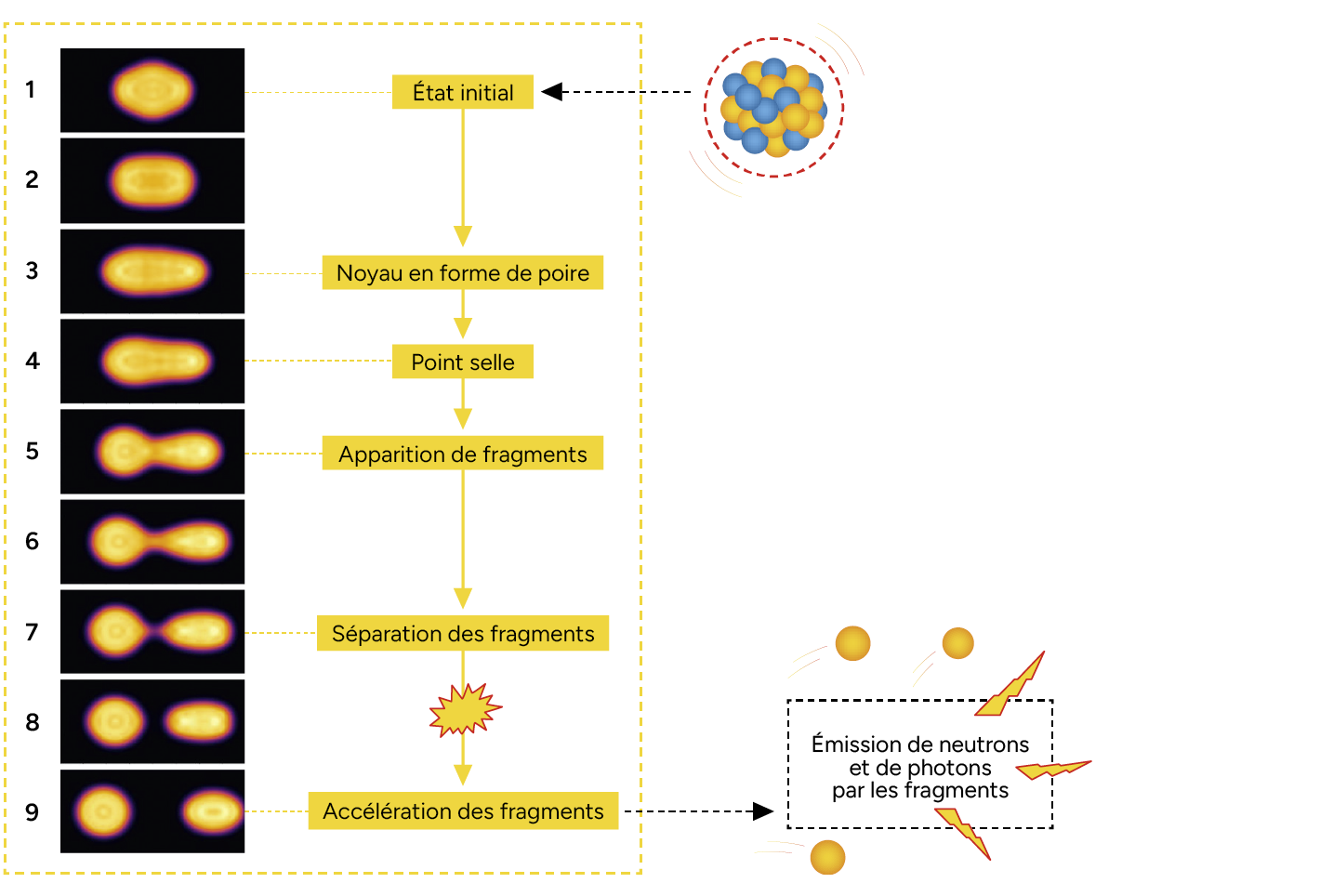

Un bon croquis valant mieux qu’un long discours, nous présentons sur la figure 1 des résultats issus du calcul de la fission du plutonium 240 qui résument schématiquement les principales étapes du phénomène. La série d’images montre l’évolution au cours du temps des densités de matière (protons et neutrons) obtenues par notre approche. Elles correspondent à différentes formes caractéristiques du noyau, de la déformation initiale jusqu’à la fragmentation.

Comme tout noyau qui fissionne, de manière spontanée ou induite par une particule le heurtant, le plutonium 240 possède une déformation notable dans son état initial (état 1). Au fur et à mesure qu’il s’allonge, il commence par acquérir une forme de poire (état 3) qui laisse présager que les fragments obtenus ne seront pas identiques. Cette tendance s’accentue à partir du « point selle » (état 4) qui est un point de non-retour, correspondant à l’allongement à partir duquel le processus devient irréversible et la probabilité de fissionner est égale à 1. Avec l’apparition des fragments (état 5), une zone centrale se dessine, moins large, caractérisée par une densité de neutrons et protons plus faible. Cette zone s’affine de plus en plus jusqu’à la séparation des fragments (état 7) suivie de leur accélération (état 9).

Dans notre exemple de la fission du plutonium 240 qui se fragmente en un noyau de molybdène 106 et un noyau de tellure 134, la génération des formes autour de la séparation (état 7) et après (états 8 et 9) a été obtenue pour la première fois dans notre méthode microscopique grâce à notre nouvelle approche. Les propriétés des fragments ainsi obtenues (ou qui en découlent) sont ensuite exploitées pour générer les propriétés des particules qu’ils émettent.

N. Pillet, P. Carpentier, N. Dubray, D. Regnier CEA - DAM, centre DAM Île-de-France /

Université Paris-Saclay, CEA, Laboratoire matière en conditions extrêmes (LMCE), Bruyères-le-Châtel

D. Lacroix Laboratoire de physique des deux infinis Irène-Joliot-Curie (IJCLab), UMR 9012 CNRS - Université Paris-Saclay – Université Paris Cité, Orsay

figure 1

Principales étapes du processus de fission du plutonium 240. Les images issues de notre calcul représentent l’évolution des densités de matière, constituée de protons et de neutrons, lors de l’allongement du plutonium 240. Les densités sélectionnées décrivent des formes caractéristiques qu’il adopte. Les fragments obtenus à la fin du processus de séparation correspondent ici au molybdène 106 et au tellure 134. Notre calcul permet pour la première fois de prédire toutes les propriétés des fragments.

Principales étapes du processus de fission du plutonium 240. Les images issues de notre calcul représentent l’évolution des densités de matière, constituée de protons et de neutrons, lors de l’allongement du plutonium 240. Les densités sélectionnées décrivent des formes caractéristiques qu’il adopte. Les fragments obtenus à la fin du processus de séparation correspondent ici au molybdène 106 et au tellure 134. Notre calcul permet pour la première fois de prédire toutes les propriétés des fragments.

références

1

P. Carpentier, N. Pillet, D. Lacroix, N. Dubray, D. Regnier « Construction of continuous collective energy landscapes for large amplitude nuclear many-body problems », Phys. Rev. Lett., 133, 152501 (2024).

2

P. Carpentier Microscopic and dynamical description of the fission process including intrinsic excitations, thèse de doctorat de l’université Paris-Saclay soutenue le 27 septembre 2024.

Article précédent

Article précédent